Il sito di biografie dei matematici Mac Tutor dell’Università di St. Andrews, riferimento mondiale per lo studio della storia della disciplina, non riporta nulla sul matematico e patrizio milanese Gabrio Piola (1794-1850), eppure i suoi concittadini gli hanno dedicato una grande piazza, una fermata della metropolitana, la più vicina al Politecnico e a Città Studi, e una (contestata) statua nel cortile d’onore di Brera realizzata da Vincenzo Vela. Che Piola non fosse molto noto già pochi anni dopo la morte è dimostrato dalle polemiche che seguirono l’inaugurazione del monumento nel 1857: la stampa popolare parlò di “abuso di collocare in questo santuario di dottrina monumenti ad uomini di modestissima fama”. In un numero della rivista satirica milanese “L’Uomo di Pietra” pubblicato nello stesso anno compare una bellissima vignetta in cui la statua di Gabrio Piola è circondata dalle altre statue del cortile di Brera che cercano di consolarla perché, nel momento in cui fu presentata al pubblico, nessuno riconobbe il soggetto del ritratto!

Della giovinezza di Gabrio Piola non si hanno molte notizie se non che compì i primi studi in casa. Fu quindi iscritto a vari licei della città lombarda. Al liceo di S. Alessandro – oggi liceo Beccaria – studiò con il matematico e fisico barnabita Giuseppe Maria Racagni (1742-1822).

Compiuti gli studi liceali, si iscrisse all’università, che allora aveva sede a Pavia: dove incontrò un maestro di grande carisma, Vincenzo Brunacci (1768-1818), membro della Società Italiana delle Scienze e autore di un importante Corso di matematica sublime (cioè applicata alla fisica), pubblicato in quattro volumi fra il 1804 e il 1808. Brunacci era un convinto sostenitore di Joseph-Louis Lagrange, e pensava che il concetto di infinitesimo fosse da bandire dall’analisi e dalla meccanica. Piola ottenne il titolo di Dottore in matematica il 24 giugno 1816, ma la sua indole versatile non si limitava al solo studio delle scienze esatte, ma spaziava in più campi, come la filosofia, la teologia e la poesia.

Nel 1818 moriva Vincenzo Brunacci e Piola ne redasse la commemorazione. Il sentimento di gratitudine dell’allievo verso il maestro trovò espressione anche nella riedizione degli Elementi di algebra e geometria del Brunacci. Questo manuale di successo, pensato per gli studenti dei licei e delle università, aveva già avuto tre edizioni. Piola ne curò la quarta nello stesso anno della scomparsa dell’autore, apportandovi diverse correzioni e riordinando la materia in alcuni punti, come ad esempio il capitolo dedicato alla trigonometria, che fu completamente riformulato. Nel 1824 sarebbe seguita una quinta edizione, con l’aggiunta di nuove note. Si trattava di opere che dimostrano la sensibilità di Piola per la divulgazione del sapere in una forma sempre più corretta e aggiornata: in questo solco si inseriva la pubblicazione delle Tavole logaritmiche in accompagnamento al già fortunato manuale. Intanto collaborava con il pavese Antonio Bordoni (1788-1860), allievo anch’egli del Brunacci e professore all’università di Pavia dal 1817, nell’allestimento delle Annotazioni agli Elementi di meccanica e d’idraulica dell’ingegnere e matematico bolognese Giuseppe Venturoli (1768-1846): le “annotazioni” rappresentarono un importante aggiornamento metodologico dell’opera, che aveva contribuito allo sviluppo degli studi sia della meccanica sia dell’idraulica in Italia; Piola e Bordoni rifecero, ricorrendo al metodo delle funzioni derivate di Lagrange, le dimostrazioni di Venturoli, che erano basate sull’uso degli infinitesimi.

Nel 1820 Piola fu nominato terzo allievo della Specola di Brera. La Specola Braidense era stata fondata nel 1764 dal gesuita dalmata Ruggero Boscovich. Nel 1773 la Compagnia di Gesù era stata soppressa nell’Impero austriaco e i suoi beni, incluso il palazzo di Brera, diventavano proprietà dello Stato. Da quel momento gli astronomi e gli allievi della Specola passarono alle dipendenze del Governo, che ne regolava anche la nomina. Nella Specola erano attivi tre astronomi (tra i quali Barnaba Oriani) e tre allievi. L’osservatorio, nonostante la stima di cui godeva a livello europeo, non aveva però una sufficiente dotazione economica: il governo austriaco trascurava la Specola e le promesse dell'imperatore Francesco I, in visita ufficiale nel 1825, non si tradussero mai in atti concreti. L’attività di studio e ricerca della Specola approdava nella pubblicazione delle Effemeridi astronomiche, che dal 1774 registravano le posizioni giornaliere del Sole e dei pianeti; nell’Appendice sì pubblicavano gli esiti delle ricerche degli astronomi stessi: fra queste c’è il primo contributo ufficiale di Piola in campo astronomico, Sulla teorica dei cannocchiali, del 1821. Tuttavia, non era l’astronomia il suo campo di interesse primario.

L’Imperial Regio Istituto Lombardo bandiva regolarmente dei concorsi a premi per lavori di ricerca scientifica. Un’apposita commissione individuava un tema da mettere a concorso. Gli elaborati pervenuti erano poi esaminati dai membri dell’Istituto: il vincitore riceveva un premio in denaro e il suo scritto veniva dato alle stampe. Il tema proposto nella seduta dell’Istituto del 4 ottobre 1822 era: “Si dimanda un’applicazione de’ principj contenuti nella Meccanica analitica dell’immortale Lagrange ai principali problemi meccanici e idraulici, dalla quale apparisca la mirabile utilità e speditezza dei metodi lagrangiani”. Si richiedeva dunque un’estensione della ricerca scientifica a partire da un testo fondamentale nel campo della fisica teorica del matematico italo-francese, il Traité de mécanique analytique, pubblicato in prima edizione a Parigi nel 1788.

Il principio delle velocità virtuali assume importanza nella Mécanique analytique di Lagrange per il fatto di consentire un'organizzazione formale e deduttiva di ampie parti della meccanica. Egli introdusse a sua generalizzazione del principio delle velocità virtuali nella parte statica della sua opera come "une espèce d'axiome de Méchanique". Più tardi sostenne però che esso non possedeva l'evidenza tradizionalmente necessaria a un assioma. Egli cercò quindi di dimostrarlo per diverse vie, ma queste dimostrazioni sono considerate oggi piuttosto come petizioni di principio che non come derivazioni logiche da basi sicure.

Come è evidente dal tema proposto, la meccanica lagrangiana era considerata il metodo fondamentale per una nuova formulazione della meccanica proposta da Newton. Non è infatti agevole servirsi dell’’equazione di Newton quando la si debba riscrivere facendo uso di coordinate diverse da quelle cartesiane. La questione diventa ancor più difficile quando si considerino non solo punti materiali liberi di vagare per lo spazio, ma corpi estesi, o sistemi di punti tra loro connessi mediante vincoli di vario tipo. Il formalismo lagrangiano risolve in modo elegante il problema di scrivere le equazioni della dinamica, almeno quando siano soddisfatte alcune ipotesi in qualche senso naturali. Si trattava di un metodo in cui le equazioni del moto sono descritte tramite delle equazioni variazionali di Eulero (equazioni differenziali del secondo ordine), dove la funzione scalare argomento è la lagrangiana di Newton L, cioè la differenza tra energia cinetica T e potenziale V:

, in quanto il potenziale non dipende dal tempo. La dinamica di un sistema di N punti materiali soggetto a vincoli e a forze attive dipendenti dal potenziale è retta dalle equazioni di Lagrange:

, in quanto il potenziale non dipende dal tempo. La dinamica di un sistema di N punti materiali soggetto a vincoli e a forze attive dipendenti dal potenziale è retta dalle equazioni di Lagrange:dove L indica la lagrangiana di Newton. É questa la forma delle equazioni di Lagrange usata più di frequente. In questo modo, non è necessario utilizzare campi vettoriali. Il vantaggio più immediato consiste nel fatto che nel caso di sistemi vincolati è possibile ottenere le equazioni del moto senza dover tener conto delle reazioni vincolari, che sono per lo più indeterminate. A questo fine è sufficiente sostituire nella Lagrangiana per il sistema non vincolato una opportuna parametrizzazione del vincolo.

La ricerca di Piola Sull’applicazione de’ principj della Meccanica analitica del Lagrange ai principali problemi venne considerata la più meritevole fra quelle presentate e nell’adunanza solenne del 4 ottobre 1824 fu premiata con un riconoscimento monetario di 1500 lire italiane e con la pubblicazione. Nel stesso anno aveva ricevuto l’offerta della cattedra di matematica applicata presso l’Università di Pavia: era una proposta prestigiosa che il matematico tuttavia non accettò.

All’inizio della sua Memoria, Piola metteva in evidenza gli argomenti tralasciati da Lagrange che egli intendeva trattare: la descrizione del moto dei sistemi continui lineari, dei sistemi continui superficiali, l’analisi di alcuni problemi di idraulica e il riordinamento delle formule lagrangiane sul moto di rotazione. Egli partì da un principio fondamentale, ponendosi in contrasto con Lagrange: concentrare l’attenzione sul movimento, tralasciando il problema degli equilibri. Sul piano logico, a parere di Piola, occorreva premettere lo studio della dinamica e, a partire da quella, derivare il problema della statica.

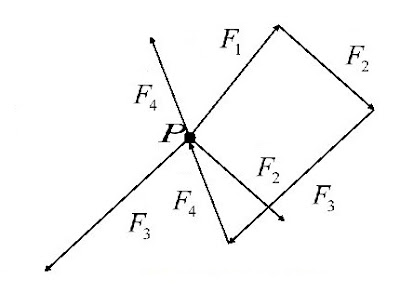

Per lo studio del moto del punto materiale Piola riteneva che l’unico principio necessario fosse quello di sovrapposizione dei moti (spostamenti). Il principio è di carattere empirico; ciò non di meno esso appare assolutamente evidente perché́ fa riferimento all’esperienza di tutti i giorni; lo stesso non si può̀ dire del principio delle velocità virtuali: «Lagrange stesso ne convenne quando disse: quant à la nature du principe des vitesses virtuelles il faut convenir qu’il n’est pas assez évident». Secondo il principio di sovrapposizione dei moti (spostamenti), se si hanno due moti dovuti a due «cause» diverse, il moto risultante è pari alla somma vettoriale dei due moti. Un punto materiale è in equilibrio se e solo se i moti componenti si annullano tra loro. Con il principio della composizione dei moti si risolve non solo il problema del moto ma anche quello dell’equilibrio.

Lo scritto voluminoso di Piola andava ben oltre il tema proposto dall'Istituto Lombardo, cosa che era stata notata e lodata anche dai commissari giudicanti. Barnaba Oriani e Francesco Carlini, estensori del giudizio di merito, rilevarono la diversità dell’approccio applicato da Piola rispetto a Lagrange: “(...) mostrando una decisa ripugnanza a quelle velocità virtuali e ancora ad ogni idea di infinitesimi, ricorre a un nuovo metodo che ha qualche rassomiglianza con quello usato due secoli prima dall’insigne matematico Bonaventura Cavalieri nella sua Geometria degl’indivisibili e che propriamente chiamasi metodo dei limiti”. Il milanese Cavalieri fu un riferimento costante per Piola, che avrebbe poi scritto una lunga e dettagliata commemorazione in occasione dell’inaugurazione della statua dedicatagli nel cortile di Brera.

Le concezioni epistemologiche di Piola sulla scienza in generale e sulla matematica in particolare sono contenute nelle Lettere di Evasio ad Uranio intorno alle scienze matematiche (Modena 1825), nel quale le verità della fede vengono confrontate con quelle della scienza, evidenziando un possibile accordo, a patto che non si metta in discussione il primato divino. Tra il fare scienza e la pratica della fede non vi è contrasto: ammettere l’esistenza di un ente eterno e creatore non è un ostacolo alla conoscenza scientifica del mondo; conoscere scientificamente il mondo, d’altro lato, può essere anzi un (ulteriore) invito alla fede.

Nonostante la rinuncia alla carriera accademica, Piola dedicò molto del suo tempo alla didattica della matematica e tenne regolari lezioni presso la sua casa, coadiuvato dal matematico e astronomo Paolo Frisiani. Tra i suoi allievi vi furono Francesco Brioschi, più tardi professore di meccanica razionale a Pavia e fondatore del Politecnico di Milano, e Placido Tardy, poi professore di matematica all’Università di Messina. Nel suo cosiddetto “Centro di matematica” Piola commentava gli autori più significativi e, fatto più importante, discuteva e divulgava le teorie che non trovavano ancora spazio nelle lezioni accademiche.

Tra gli autori più studiati a casa Piola c’era Augustin Louis Cauchy, il grande matematico francese ultrabigotto e reazionario (Abel lo aveva definito un cattolico pazzo). che, a seguito dei moti del luglio del 1830 contro il potere assoluto dell’ultimo re borbonico Carlo X e al colpo di stato di Filippo d’Orleans, aveva deciso di lasciare la Francia e aveva insegnato a Torino fra il 1831 e il 1833 su invito del re piemontese Carlo Alberto (quando andava a Milano era ospite in casa Manzoni). Con lui Piola era in corrispondenza almeno dal 1826.

Anche nei lavori successivi Piola fu sempre guidato dall’ambizione di migliorare la teoria meccanica di Lagrange su due fronti: sul versante matematico occorreva eliminare il concetto degli infinitesimi; sul versante fisico era necessario fare chiarezza su alcuni principi enunciati da Lagrange stesso.

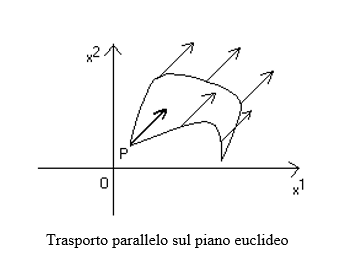

I suoi contributi più importanti si trovano sparsi nei lavori di matematica-fisica. I prodotti fondamentali in questo settore sono quelli di meccanica del continuo, che si occupa delle proprietà fisiche di solidi e fluidi che sono indipendenti da qualsiasi particolare sistema di coordinate in cui sono osservati. Queste proprietà fisiche sono rappresentate da tensori, che sono oggetti matematici che hanno la proprietà di essere indipendenti dal sistema di coordinate. Questi tensori possono essere espressi in sistemi di coordinate per comodità di calcolo.

I materiali, come solidi, liquidi e gas, sono composti da molecole separate dallo spazio. Su scala microscopica, i materiali mostrano separazioni e discontinuità. Tuttavia, alcuni fenomeni fisici possono essere modellati assumendo che i materiali esistano come un continuo, il che significa che la materia nel corpo è continuamente distribuita e riempie l'intera regione dello spazio che occupa. Un continuo è un corpo che può essere continuamente scomposto in elementi infinitesimali con proprietà che sono quelle dell'intero volume del materiale.

Modellare un oggetto come un continuo presuppone che la sostanza dell'oggetto riempia completamente lo spazio che occupa. Modellare gli oggetti in questo modo ignora il fatto che la materia è fatta di atomi, e quindi non è continua; tuttavia, su scale di lunghezza molto maggiori di quelle delle distanze interatomiche, tali modelli sono molto accurati. Leggi fisiche fondamentali come la conservazione della massa, la conservazione della quantità di moto e la conservazione dell'energia possono essere applicate a tali modelli per derivare equazioni differenziali che descrivono il loro comportamento; alcune informazioni sul materiale in esame vengono aggiunte attraverso relazioni costitutive.

Alla base delle opere di Piola c’è una posizione di fondo già evidente nella memoria giovanile del 1825, la stessa che si trova in Lagrange: tutta la meccanica può essere espressa per mezzo del calcolo differenziale, dichiarando di voler fondare la sua meccanica solo sui concetti base di tempo e di spazio (geometria); rinunciando al concetto di forza, che non è necessario, anche se può essere utile in quanto «vestendo d’immagini molte proprietà del moto se le rendono più famigliari»

Di sicuro uno dei contributi più rilevanti di Piola alla meccanica del continuo è il modo in cui introduce le componenti delle forze interne. Queste non sono concepite come forze scambiate tra molecole o particelle ultime componenti la materia, ma piuttosto come moltiplicatori indeterminati di Lagrange di opportune equazioni di vincolo.

Lo studio dei sistemi di punti materiali che interagiscono tra loro richiede l’introduzione di altri principi e concetti; in particolare si devono introdurre le masse. Piola si rendeva conto della difficoltà, insita alla teoria dinamica da lui scelta. Risolse il problema ammettendo l’esistenza di “atomi” di materia tutti uguali tra loro. La massa di un aggregato è proporzionale al numero di atomi. Oltre al concetto di massa dovette introdurre anche il principio di azione e reazione. Secondo Piola tale principio, che non era mai nominato come tale, poteva essere riguardato in parte come principio di ragione, in parte come principio empirico.

Lo scopo di sviluppare una teoria meccanica rigorosa da un punto di vista matematico formale avveniva così con la rinuncia, almeno parziale, del rigore dal punto di vista fisico. Infatti, i principi assunti, la sovrapponibilità̀ dei moti e il principio dei lavori virtuali non erano giustificati in modo convincente. Ciò̀ nonostante, i risultati raggiunti da Piola furono fondamentali, dimostrando l’importanza fondamentale della meccanica analitica.

Piola iniziava il suo saggio del 1833 affermando che benché la Mécanique analytique fosse considerata la massima opera di meccanica e le sue tecniche rappresentassero la “vera meccanica filosofica”, di fatto essa doveva essere aggiornata e integrata. Piola si poneva così il problema di estendere le tecniche della Mécanique in modo che esse potessero essere applicate utilmente anche per i corpi estesi.

Attraverso lunghi calcoli, arrivava a elaborare le equazioni di condizione che esprimono l’equilibrio delle forze interne (1 e 2, cioè la rigidità dei corpi), riuscendo poi a dimostrare l’equivalenza tra tali formule con le equazioni indefinite di equilibrio (3 e 4). Tale dimostrazione nella letteratura internazionale va sotto il nome di teorema di Piola.

Piola non era sempre cosciente della rilevanza dei suoi sviluppi, come accade sempre per quasi tutti i precursori, e non si accorse di avere introdotto una grandezza che sarebbe diventata importante. Si tratta del tensore nominale di tensione (o tensore di stress) P di Piola-Kirchhoff, indispensabile per lo studio del problema statico dei continui soggetti a grandi spostamenti, perché descrive le sollecitazioni e le deformazioni sia nella configurazione di riferimento che in quella corrente.

Sebbene sia stato uno dei più brillanti meccanici razionali del XIX secolo, probabilmente il più brillante degli italiani, Gabrio Piola è autore poco conosciuto e valutato. Ciò è dovuto a varie ragioni: di carattere generale, associate al provincialismo scientifico dell’Italia del tempo, e di carattere particolare, come la sua scelta di scrivere soltanto in italiano, nonostante conoscesse a fondo gli sviluppi francesi della matematica fisica. Nonostante i suoi concittadini lo conoscessero ben poco, il suo nome è tuttavia uno dei pochi a essere ancora citato nella letteratura moderna della meccanica del continuo.

Morì nella sua villa di Giussano, in Brianza, il 9 novembre 1850.