La teoria della tettonica delle placche è stata introdotta dal geofisico e geologo canadese John Tuzo Wilson (1908-1993) in due fondamentali articoli del 1963 e del 1965. Nel 1963 (A possible origin of the Hawaiian Islands, in Canadian Journal of Physics) Wilson sviluppò uno dei concetti fondamentali della tettonica a zolle, con la sua ipotesi sull'origine dei punti caldi (in inglese hotspot), formazioni vulcaniche attive per lunghissimi periodi di tempo. Wilson ipotizzò che il magma traesse origine da una colonna di materiale ad alta temperatura, detta pennacchio (plume), del diametro di 100-250 km, localizzata in punto fisso all'interno del mantello terrestre. Il magma, risalito alla superficie, darebbe origine a un'isola. Lo spostamento delle placche sopra agli hotspot darebbe origine a una catena di vulcani allineati lungo il percorso della zolla, come una dorsale oceanica, ma asismica. Inoltre, interpretò le catene del Pacifico centrale come tracce del passaggio della zolla pacifica su un pennacchio di materiale in risalita dal mantello profondo.

Figura 1. Secondo l’idea di Tuzo Wilson, gli hotspot si trovano sopra un pennacchio stazionario del mantello. Attraverso il suo condotto largo circa 100 km, il magma alimenta i vulcani di superficie. Quando una placca si muove sopra questo pennacchio stazionario, l'attività vulcanica si estingue su un particolare vulcano e ne viene formato uno nuovo. I vecchi vulcani spenti si abbassano progressivamente, formando una lunga catena di montagne sottomarine come la catena delle Hawaii.

Nell’ancora più importante articolo su Nature nel 1965 (A

New Class of Faults and their Bearing on Continental Drift), egli definì la

natura delle placche e dei loro confini e discusse il movimento continuo delle

placche rigide l'una rispetto all'altra. Nel testo, Wilson fece notare

la significativa somiglianza tettonica tra l'Oceano Atlantico da una parte e il

Golfo di California e il Mar Rosso dall'altra, considerati degli oceani in

apertura al di sopra di una zona di risalita di una corrente di convezione nel

mantello.

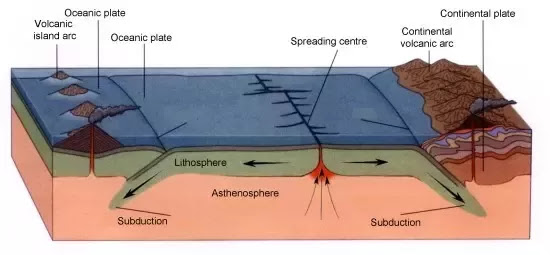

Altrettanto correttamente indicò le fosse oceaniche come le zone dove la corrente convettiva discende nell'interno del pianeta. Lo studio dei fondi oceanici ha mostrato che in corrispondenza della dorsale si forma continuamente nuova crosta oceanica, senza che ciò̀ comporti un aumento della superficie totale della Terra. Le analisi dei carotaggi effettuati nei sedimenti oceanici hanno stabilito che l’età̀ dei più̀ antichi sedimenti è al massimo di 180 milioni di anni, mentre l’età̀ delle più̀ antiche rocce della crosta continentale è di circa 4 miliardi di anni. Come spiegare che la superficie della Terra si mantiene costante e che le rocce continentali e quelle degli oceani hanno età̀ così diverse? Si può̀ ipotizzare che la litosfera oceanica venga distrutta dopo una fase di espansione e di progressivo allontanamento dalla dorsale. Questo processo potrebbe spiegare l’età relativamente giovane della litosfera oceanica. Le ricerche oceanografiche hanno infatti evidenziato, ai margini dei continenti, l’esistenza delle profonde fosse oceaniche. Queste regioni sono interessate da frequenti e violenti fenomeni sismici con ipocentri anche molto profondi. In un articolo del 1949, quando cioè il modello della tettonica delle zolle non era ancora accettato, Hugo Benioff, del California Institute of Technology, aveva osservato che gli ipocentri dei sismi, registrati lungo una fascia larga 50 km della costa occidentale dell'America settentrionale diventavano progressivamente più profondi man mano che ci si avvicinava al continente. Benioff non solo aveva confermato l'osservazione fatta dal sismologo Kiyoo Wadati dell'Agenzia Meteorologica Giapponese nel 1935, ma ipotizzò anche che questi fenomeni fossero il risultato della subduzione di una placca litosferica sotto un'altra. Le fosse oceaniche sono quindi il luogo dove la crosta oceanica viene distrutta. Il piano di Wadati-Benioff, definito dall'allineamento degli ipocentri dei sismi che si creano lungo la linea di contatto delle due placche indica così un piano ideale, dove la litosfera oceanica sprofonda sotto la litosfera continentale. La pendenza media di questo piano è variabile: generalmente, tanto maggiore è l'inclinazione, tanto più la roccia che sprofonda è densa (e quindi fredda e vecchia, lontana dalla dorsale).

Le fosse abissali formano una fascia che circonda l’Oceano

Pacifico, a non grande distanza dalla costa, e sono caratterizzate da intensa

attività vulcanica in una fascia più esterna rispetto al centro dell’oceano

(arco vulcanico). Tuttavia, il vulcanismo associato alle fosse abissali è molto

diverso da quello delle dorsali: mentre il secondo è dato da magmi basici,

fluidi e non esplosivi, il primo dà luogo a fenomeni esplosivi alimentati da

magma acido e ricco di vapori. Ciò accade perché non tutto il materiale creato

nei pressi delle dorsali si immerge fondendo sotto la placca continentale con

un lento movimento di subduzione che provoca grandi attriti che si manifestano

come terremoti. La fusione graduale della crosta oceanica e dei sedimenti che

la ricoprono produce grandi volumi di magma chimicamente diverso e più leggero,

che risale verso la superficie e alimenta il vulcanismo degli archi vulcanici,

insulari o continentali. I primi si formano quando le porzioni di crosta

oceanica si immergono sotto altra crosta oceanica, mentre i secondi nascono

quando porzioni di crosta oceanica subducono sotto la crosta continentale. Due

classici esempi di arco insulare sono le Isole Marianne nell'Oceano Pacifico

occidentale e le Piccole Antille nell'Oceano Atlantico occidentale. Le Ande

rappresentano invece un esempio di arco continentale.

Di gran lunga, furono le idee di Wilson sulle faglie trasformi

che all’epoca ebbero il maggiore impatto. Le dorsali medio oceaniche sono

interrotte da numerose fratture trasversali, più o meno perpendicolari

all’asse della catena, che la disarticolano in un complicato insieme di

segmenti spostati e in movimento rispetto a quelli contigui. Lungo queste

spaccature risale continuamente dal mantello magma al alta temperatura che

solidifica come roccia basaltica. Inoltre, in queste zone di frattura si

verificano numerosi terremoti con ipocentro poco profondo. Per spiegare la

natura e la geometria di tali spaccature, Wilson identificò e denominò un nuovo

tipo di faglia, la faglia trasforme, cioè una faglia lungo il confine di

una placca in cui il movimento è prevalentemente orizzontale. Essa termina

bruscamente dove si collega a un altro confine di placca, un'altra faglia

analoga, una dorsale che si allarga o una zona di subduzione. La maggior parte

di tali faglie si trovano nella crosta oceanica, dove costituiscono la

struttura laterale tra segmenti di confini divergenti, formando uno schema a

zig-zag. Un numero minore di tali faglie si trova sulla terraferma, sebbene

queste siano generalmente più conosciute, come la faglia di San Andreas e la

faglia dell'Anatolia settentrionale.

Negli anni immediatamente successivi altri studiosi diedero

contributi fondamentali per fare della tettonica delle placche il paradigma

unificante della tettonica crostale. Si studiò innanzitutto la geometria dei

movimenti delle placche rigide, che furono descritti come rotazioni sulla

superficie terrestre, da considerare con buona approssimazione sferica, sulla

base del Teorema di Eulero del punto fisso. Ciò significa che una placca

superficiale rigida può̀ essere spostata (traslata) ad una nuova posizione

mediante una rotazione intorno ad una asse unicamente definito. Il moto

relativo tra due placche adiacenti è completamente specificato dalla posizione

(latitudine e longitudine) di un polo di rotazione (detto polo di Eulero) e di

una velocità angolare. Considerando la superficie terrestre composta da una

serie di blocchi crostali rigidi delimitati da dorsali, fosse e grandi faglie,

si ipotizzò che non vi siano stiramenti, pieghe o distorsioni di alcun tipo

all'interno un dato blocco.

Figura 5. Polo di rotazione su una sfera. La placca A ruota intorno alla placca B, con gli assi delle dorsali che cadono su cerchi massimi che si intersecano al polo di rotazione e le faglie trasformi oceaniche che sono situate lungo piccoli cerchi concentrici attorno al polo di rotazione. La velocità angolare delle placche aumenta con l'aumentare della distanza dal polo di rotazione.

I sismologi analizzarono i meccanismi dei terremoti sulle

dorsali medio-oceaniche, nel solco che si trova in corrispondenza del loro asse

(rift valley) e le loro estensioni continentali, utilizzando i dati di diverse

reti sismografiche di lungo periodo, scoprendo che il meccanismo di ciascuno

dei sismi che si trova su una zona di frattura risultava caratterizzato da una

predominanza di faglie quasi verticali (strike-slip) che separano

blocchi che si muovono orizzontalmente. Il senso del movimento strike-slip

era in accordo con quello previsto per le faglie trasformi e con le ipotesi di

crescita del fondale marino sulla cresta del sistema di dorsale

medio-oceanica.

In un articolo del 1968, Isacks, Oliver e Sykes (Seismology and the New Global Tectonic) sostennero che uno studio completo delle osservazioni della sismologia fornisce un forte supporto per la nuova tettonica globale, che si fonda sulle ipotesi di deriva dei continenti, espansione del fondo marino, faglie trasformi e subduzione della litosfera negli archi insulari. I fenomeni sismici sono generalmente spiegati come il risultato di interazioni in corrispondenza o in prossimità dei bordi di alcune grandi placche mobili di litosfera che si aprono sulle dorsali oceaniche, dove sorgono nuovi materiali superficiali, scivolano lungo le grandi faglie trasformi di scorrimento, e convergono negli archi insulari e nelle strutture ad arco dove i materiali superficiali discendono. Lo studio della sismicità mondiale mostrò che la maggior parte dei terremoti è limitata a cinture continue strette che delimitano ampie aree stabili.

Seguirono altri anni in cui gli esperti di geoscienze si affrettarono a testare ulteriormente i nuovi concetti ed elaborarli, studiando il modello globale completo delle placche in geometria sferica, verificando la loro rigidità laterale, e quindi iniziando ad applicare il paradigma delle placche alle situazioni reali per comprendere la geologia continentale e dei confini continentali su scala globale.

All'inizio degli anni '70, il termine "tettonica delle placche" era ben consolidato nel vocabolario delle scienze della Terra. Oggi, la litosfera terrestre viene divisa in sette placche grandi e alcune più piccole. Le placche si muovono lentamente a una velocità di pochi centimetri all'anno e cambiano dimensione. Le placche possono essere interamente costituite da rocce continentali, sia continentali che oceaniche, o interamente da rocce oceaniche.

Figura 7. Mappe di John Tuzo Wilson che illustrano l'attuale rete di margini di placca mobili, comprendente le catene primarie attive e gli archi delle isole in compressione (linee continue), faglie trasformi attive (linee tratteggiate chiare) e dorsali medie oceaniche attive in tensione (linee tratteggiate in grassetto) (Wilson, 1965).

Figura 8. Carta aggiornata delle placche tettoniche e delle interazioni tra i loro margini.

Poiché certi oceani (come l’Atlantico) hanno dorsali in

espansione, ma non fosse di subduzione, l’accrescimento della loro crosta

oceanica comporta un allontanamento tra i continenti che li bordano, come sta

avvenendo tra l’America settentrionale e l’Europa. Alcune placche sono invece

circondate in gran parte da margini costruttivi, per cui la loro superficie

tende ad aumentare (Africa, Antartide); altre tendono a mantenere la loro

superficie, altre ancora tendono a ridurla. Il bilancio globale di produzione e

consumo della litosfera è comunque in equilibrio, per cui l’estensione della

superficie terrestre tende a non modificarsi. In questo complesso sistema, il

movimento di ogni placca è condizionato da quello di tutte le altre.

Quando una placca che contiene un continente viene spinta a ridosso di una fossa oceanica, la litosfera continentale, più leggera, non può sprofondare. In questo caso è la crosta oceanica che forma la fossa ad infilarsi sotto la litosfera continentale lungo il piano di Benioff con un processo di subduzione. Il margine continentale, coperto da grandi volumi di sedimenti marini, viene deformato dal grande attrito contro la crosta oceanica. Spinte da forze enormi, queste masse rocciose, cui si aggiungono frammenti della crosta oceanica, finiscono per saldarsi al margine del continente. Contemporaneamente, la fusione della litosfera in discesa produce grandi volumi di magmi, che risalgono formando ammassi di rocce intrusive (batoliti) in profondità e alimentando un diffuso vulcanismo in superficie. Le forti pressioni e le alte temperature producono nella zona intensi fenomeni di metamorfismo regionale. Si instaura così un processo di orogenesi, che si manifesta con il sollevamento di una nuova catena montuosa (come nel caso delle Ande e delle Alpi).

Se invece la placca in subduzione contiene anch’essa un

continente, si verifica una collisione: ciò genera una lunga catena montuosa

nella zona di contatto. L’oceano che separava i due continenti si riduce fino a

scomparire, e il suo fondale viene in gran parte riassorbito per subduzione.

Alcuni frammenti del “pavimento” basaltico vengono però coinvolti nella

collisione e si ritrovano lungo l’asse della catena montuosa che si sta

formando, sotto forma di ammassi di rocce ultrabasiche, spesso metamorfosate,

le ofioliti. Di tale scontro tra placche continentali sono testimonianza le

montagne dell’Himalaya, generate dallo scontro tra la placca eurasiatica e quella

indiana, che si era separata da quella africana spostandosi verso nord-est.

Quando il contatto avviene tra due placche oceaniche, una parte del materiale della zona in subduzione risale, formando un arco vulcanico (all’inizio sottomarino, ma che può poi emergere), il quale, con il tempo, può saldarsi al continente per formare una nuova fascia di crosta.

In alcuni casi fosse e dorsali possono diventare inattive,

oppure possono svilupparsi margini distensivi dove prima non c’erano,

innescando un processo di risalita magmatica e di fratturazione che porta alla

nascita di un nuovo oceano, come sta avvenendo nella rift valley dell’Africa orientale,

nel Mar Rosso e nella faglia di Sant’Andrea in California.

Sulla base del "Principio di uniformità" di Hutton, la tettonica a placche deve essere in corso da almeno tre miliardi di anni, se non di più. Tuttavia, l'inizio della tettonica a placche è ancora un argomento caldo di discussione scientifica. Alcuni credono che il meccanismo come lo vediamo oggi sia iniziato non prima del Neoproterozoico (da 1000 a 542 milioni di anni fa), documentato dalla prima apparizione di rocce formatesi ad alta pressione e bassa temperatura. Tuttavia, vi è un crescente consenso sul fatto che la tettonica a placche in generale sia iniziata molto prima. Durante gli ultimi 3 miliardi di anni i dati globali mostrano alcuni caratteri geologici e geochimici fondamentali, che possono essere un'espressione del raffreddamento del mantello terrestre e di corrispondenti cambiamenti nello stile convettivo e nella forza della litosfera, e possono testimoniare l'inizio e la propagazione graduali della tettonica delle placche. La tettonica delle placche primitive potrebbe addirittura essere iniziata subito dopo la solidificazione dell’oceano primordiale di magma, ma ciò è oggetto di dibattito. Indipendentemente da queste controversie, la tettonica a placche è in corso da un lungo periodo di tempo, in cui ha cambiato e continua a cambiare tuttora la faccia della Terra.

-----

Si conclude qui la mia piccola rassegna sull’evoluzione della tettonica delle placche, la più grande conquista della geologia del Novecento. Si trattò di una conquista collettiva, durata decenni, resa possibile non solo dalle intuizioni dei singoli, ma dalla collaborazione di un’intera comunità di esperti, parallela all’evoluzione di strumenti teorici e tecnologici senza i quali essa non avrebbe potuto procedere. Dal punto di vista pratico e concettuale è paragonabile alle grandi acquisizioni della fisica e della biologia, spesso più celebrate, ma, come queste ultime, è una dimostrazione di come la scienza oggi procede, si sviluppa e ampia gli orizzonti della nostra conoscenza.