La prima parte dell'articolo si trova a

questo link

John Martin, il visionario

Il primo ad affrontare il problema del risanamento del Tamigi e, più in generale, dell’assetto urbanistico di Londra, fu un bizzarro pittore, inventore e architetto autodidatta del Nord.

John Martin era originario del Northumberland, dove era nato nel 1789. Svolse il suo apprendistato a Newcastle, studiando e copiando incisioni di opere di artisti celebri, come Claude Lorrain e Salvator Rosa. Nel 1806 si trasferì a Londra, dove si sposò e si manteneva dando lezioni di disegno. Alcuni suoi dipinti furono accolti dalla Royal Academy of Arts a partire dal 1812. Negli anni successivi, si impose all'attenzione del pubblico con tele di ampie dimensioni che avevano come soggetto episodi biblici o mitici, oppure vedute immaginarie ispirate ai più tempestosi paesaggi di William Turner. Grazie alla vendita delle sue opere, ottenne una certa tranquillità economica. Nei primi anni ’30 dell’Ottocento divenne famoso per diverse illustrazioni, con soggetto episodi dell'Antico Testamento, che gli diedero una certa notorietà negli ambienti romantici francesi. Negli ultimi anni si occupò di progetti per il miglioramento urbanistico di Londra, con particolare attenzione ai sistemi portuali, idrici e fognari.

Molti lo hanno dipinto come un visionario, ma l'inquinamento del Tamigi e i problemi delle infrastrutture del trasporto di Londra erano questioni urgenti e reali, ed egli, come molti altri, pensò che proporre soluzioni adeguate poteva essere un modo per fare fortuna. La sua passione per l'ingegneria civile era un aspetto delle sue inclinazioni commerciali (fu anche un prolifico inventore, con numerosi brevetti). La sua origine modesta e la mancanza di istruzione possono averlo indotto a investire troppo (tempo, denaro, energia) in imprese che promettevano di garantirgli prestigio sociale, fama e denaro.

Martin dedicò quasi due terzi del suo tempo e enormi somme di denaro allo sviluppo di progetti ingegneristici sempre più ambiziosi. Dalla fine degli anni ’20, fino agli ultimi anni della sua vita, pubblicò una serie di piani dettagliati e proposte per trasformare i sistemi fognari e di trasporto di Londra. Sebbene i suoi modelli fossero seriamente considerati al più alto livello, nessuno di loro fu realizzato. La sua reputazione di pittore di scenari fantasiosi non lo aiutò, così come il fatto che la Grande Puzza non era ancora capitata. In retrospettiva, i piani di Martin possono sembrare 'visionari' come i suoi dipinti, ma fu il primo a pensare di arginare il Tamigi, cosa che sarebbe avvenuta solo dopo la sua morte.

Forse perché privo di protezioni importanti, le sue idee urbanistiche furono giudicate con sufficienza, come in questo sprezzante articolo della rivista satirica

The Punch della prima metà del 1843:

MIGLIORAMENTI DELLA METROPOLI

“Un gruppo di gentiluomini si incontra talvolta per discutere di questo argomento delizioso; e in una delle recenti riunioni, un certo signor Martin è stato patetico per aver dedicato una vita lunga e faticosa alle fogne e ai pozzi neri della sua città natale. Quattordici lunghi anni ha lavorato per ingrandire le vie sotterranee e i corsi d'acqua della Babilonia moderna; ed è evidente che non morirà felice fino a quando il sudiciume di Londra non fluttuerà - a due penny alla tonnellata - sulla brughiera di Bagshot. Il signor Martin era emozionato quasi fino alle lacrime quando parlò dei suoi sforzi per portare il letame della metropoli in periferia; e il suo ambizioso desiderio di costruire un terrapieno lungo le rive del Tamigi è una bella illustrazione della forza dell'immaginazione che, nella ricerca di un oggetto amato, dimentica l'esistenza del molo, la necessità di vendere carbone da un chiatta, la correttezza di permettere al commercio di esistere ancora, e gli interessi acquisiti del comune venditore di carbone. Il signor Martin avrebbe voluto sulle rive del Tamigi una serie di terrazze, i palazzi e i laboratori di fognature per la pratica della chimica. Questo è tutto molto bello in teoria, ma ai nostri occhi (non volendo dire nulla di Martin) sembra piuttosto difficile da mettere in pratica. "La rosa con qualsiasi altro nome avrebbe un profumo altrettanto dolce;" e per quanto gentile sia l'appellativo che potremmo dargli, temiamo che ci vorrà uno zelo straordinario per la scienza per trovare incantesimi nelle fogne e nei pozzi neri. Se il signor Martin può morire felice solo a condizione di portare a termine le sue idee sul Tamigi e sul suo contenuto, dobbiamo necessariamente prevedere ciò di cui dovremmo sinceramente pentirci: una miserabile conclusione della sua esistenza”.

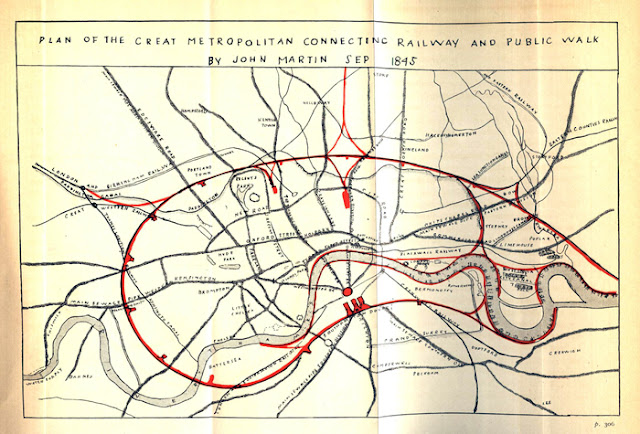

Martin propose anche una linea ferroviaria circolare, che si estendeva da est di Londra, attraverso quella che allora era periferia settentrionale attraverso i campi aperti verso ovest (dove c’è oggi il centro) e verso sud fino a Greenwich. Come spesso gli accadde, le sue idee furono rubate da altri, in questo caso la

Commissione Metropolitana, che, nello stesso momento in cui Martin pubblicò le sue proposte, propose il piano di circondare il centro di Londra con una rete di stazioni ferroviarie capolinea e impedire ai treni di arrivare nel centro della città. Martin continuò a lavorare fino alla morte, che avvenne nel 1854 sull'Isola di Man.

John Snow e la nascita dell’epidemiologia

Il 31 agosto 1854, dopo che alcuni piccoli focolai di colera si erano verificati in altre zone della città, ne capitò uno molto grave nel quartiere di Soho, nei dintorni di Broad Street. In tre giorni morirono 127 persone e, nella settimana successiva, gran parte della popolazione aveva lasciato il quartiere. Il 10 settembre erano già morte circa 500 persone, e il tasso di mortalità nel quartiere aveva raggiunto il 12,8% (alla fine dell’epidemia morirono 616 persone). La creazione delle fogne nel 1849 fu ritenuta responsabile da alcuni di questo nuova comparsa del morbo. Secondo alcune voci locali, le nuove fogne avevano liberato miasmi mortali da fosse sepolcrali nascoste della Grande Peste del 1665. Tuttavia, nonostante queste idee fantasiose, fu a causa di questa epidemia di colera a Broad Street che avrebbe trionfato la forza della ragione.

La teoria secondo la quale il colera si propaga attraverso l’aria era già stata contestata dal medico

John Snow (1813-1858), che aveva pubblicato nel 1849 il saggio

On the Mode of Communication of Cholera, nel quale, pur non conoscendo ancora che la malattia era trasmessa da un vibrione, addebitava il diffondersi delle epidemie all'acqua contaminata.

Egli, originario di York, si era laureato a Londra nel 1844 e, nel 1850, era stato ammesso al

Royal College of Physicians. L’epidemia di Soho gli diede l’opportunità di verificare sul campo le sue idee, con un lavoro di indagine e raccolta di dati che fa di lui il padre della moderna epidemiologia. Con l’aiuto del reverendo Henry Whitehead, vice-curato della chiesa di San Luca a Soho, che conosceva profondamente il quartiere e i suoi abitanti, Snow interrogò centinaia di persone e raccolse informazioni sui morti, edificio dopo edificio, riuscendo a stabilire che essi si concentravano nelle immediate vicinanze di una pompa dell’acqua in Broad Street (oggi Broadwick Street). I suoi studi sulla diffusione dell’epidemia furono abbastanza convincenti da indurre la municipalità di Soho a chiudere la pompa (più per disperazione che per reale convinzione), rimuovendone la leva. Sebbene questo fatto sia comunemente associato alla fine dell’epidemia, Snow, da vero uomo di scienza, era dubbioso dei suoi stessi successi. Così scrisse:

“Non ci sono dubbi che la mortalità è diminuita drasticamente, come ho già detto, a causa della fuga della popolazione, che è cominciata subito dopo l’inizio del contagio, e i casi erano già molto diminuiti già prima che fosse bloccato l’uso dell’acqua, al punto che è impossibile stabilire se il pozzo ancora conteneva il veleno del colera in uno stato attivo, o se, per qualche motivo, l’acqua ne era stata liberata”.

Nella seconda edizione del suo saggio sulle modalità di diffusione del colera, uscito l’anno successivo all'epidemia di Broad Street, Snow utilizzò per la prima volta una carta con un’apposita simbologia per illustrare il legame tra la qualità dell’acqua nelle pompe stradali e i casi di colera. La sua concezione era semplice ed efficace: una mappa urbana semplificata, con le strade principali e gli edifici. Le pompe d’acqua erano simboleggiate da punti e etichette in caratteri maiuscoli. I casi di colera erano illustrati nel loro esatto indirizzo, con il numero dei morti rappresentato da colonne di barrette disposte all'interno di ogni singolo edificio parallelamente alla strada, in un modo che ricorda i corpi dei morti delle pestilenze allineati per essere portati via dai monatti.

Snow, che fece uso dei metodi della statistica per la sua ricerca sul campo, disegnò anche delle celle per rappresentare le aree più vicine a ogni singola pompa. E proprio la cella intorno alla pompa di Broad Street era quella che comprendeva gli edifici con il maggior numero di morti a causa del colera. Ecco le sue parole da una lettera all’editore del

Medical Times and Gazette:

“Procedendo verso il punto, scoprii che quasi tutte le morti erano avvenute a una breve distanza dalla pompa [di Broad Street]. C’erano solamente dieci morti nelle case situate decisamente più vicino a un’altra pompa. In cinque di questi casi le famiglie delle persone decedute mi informarono che essi erano sempre andati alla pompa di Broad Street perché preferivano la sua acqua a quella delle pompe più vicine. In tre altri casi, i morti erano bambini che andavano a scuola vicino alla pompa di Broad Street (…) Riguardo poi alle morti avvenute nell'area appartenente alla pompa, c’erano 61 casi nei quali fui informato che le persone decedute erano solite bere l’acqua pompata a Broad Street, sia costantemente, sia di tanto in tanto (…) Il risultato dell’indagine, dunque, è che non c’è stato alcun particolare focolaio o prevalenza di colera in questa parte di Londra, tranne che tra le persone che erano solite bere l’acqua dalla pompa sopra menzionata”.

Come capita troppo spesso, le tesi di Snow, passata l’emergenza, furono oggetto di aspre critiche. La prestigiosa rivista medica The Lancet, tuttora autorevole, mise in dubbio l’ipotesi della contaminazione oro-fecale, che era troppo sgradevole per essere presa in considerazione dal pubblico e dalla comunità scientifica vittoriani. La teoria del miasma continuò a essere preferita da chi aveva il potere di decidere e la pompa di Broad Street venne successivamente rimessa in funzione.

Uno dei principali alleati di Chadwick nel far approvare il

Cholera Bill del 1846, Sir Benjamin Hall (l'uomo da cui prese nome il Big Ben) finì in diretto confronto con Snow. Egli era diventato presidente del

Board of Health nel 1854 e si era messo subito al lavoro per cercare di regolamentare fabbriche maleodoranti come quelle del gas e della bollitura di ossa, che riteneva inquinassero la metropoli e che fossero i principali veicoli di malattie. John Snow fu invitato da vari produttori a testimoniare contro le proposte di Hall. Lo fece il 5 marzo 1855 davanti a una commissione parlamentare presieduta da Hall. Gli argomenti di Snow non riuscirono a convincere Hall a modificare le sue convinzioni. Non era una sorpresa. Le teorie di Snow erano molto minoritarie. Poco dopo il dibattito, iniziò la

guerra di Crimea, che mostrò fino a che punto Snow era lontano dal superare lo scetticismo pubblico. L'eroina della Crimea era

Florence Nightingale, che ottenne una tale fama, grazie al ruolo di infermiera e benefattrice nella guerra, che le sue teorie sull'infermieristica basate sulla teoria del miasma avrebbero dominato la medicina inglese per buona parte del secolo.

John Snow morì d’infarto nel 1858, ricordato più per i suoi studi sul dosaggio dell’etere e del cloroformio ad uso chirurgico che per quello sul colera di Soho. La sua rivalutazione postuma dovette attendere qualche decennio: il vibrione del colera, identificato per la prima volta nel 1854 dall'anatomista italiano

Filippo Pacini, fu studiato dettagliatamente nel 1884 dal medico tedesco

Robert Koch, che provò l’origine batteriologica della malattia. In seguito, si scoprì che il pozzo pubblico responsabile del focolaio era stato scavato a soli tre piedi (circa 1 m) di distanza da un vecchio pozzo nero che aveva incominciato a disperdere batteri fecali. Solo nel 1890 il ministro della Sanità britannico John Simon riconobbe l’importanza dello studio di Snow.

Jerome K. Jerome, ancora, ci offre una testimonianza di come nel 1886 le idee di Snow avessero fatto breccia, almeno tra la classe colta, perché i protagonisti di

Tre uomini in barca sanno che molte malattie sono trasmesse dall’acqua inquinata:

“Abbiamo provato l'acqua del fiume una volta, più avanti ne viaggio, ma non è stato un successo. Stavamo scendendo a valle e avevamo attraccato per prendere il tè in un'ansa vicino a Windsor. La nostra tazza era vuota, e si trattava di proseguire senza il nostro tè o prendere l'acqua dal fiume. Harris era per provarla. Disse che sarebbe andato tutto bene se avessimo fatto bollire l'acqua. Disse che i vari germi di veleno presenti nell'acqua sarebbero stati uccisi dalla bollitura. Così, riempito il nostro bollitore con acqua di ansa del Tamigi, la bollimmo; ed eravamo molto attenti a controllare che bolliva.

(...)

George disse che non voleva tè e svuotò la tazza nell'acqua. Anche Harris non si sentiva assetato e ne seguì l'esempio. Avevo bevuto metà del mio, ma avrei voluto non averlo fatto.

Chiesi a George se pensava che avrei preso la febbre tifoidea.

Disse: "Oh, no" pensava che avevo davvero buone possibilità di evitarlo. Ad ogni modo, se l'avessi presa o meno, l’avrei saputo entro una quindicina di giorni”.

La mappa del medico di York non consentì solo di risalire alle cause di un focolaio di colera, dando il via alle moderne ricerche epidemiologiche, ma costituì un evento fondamentale nella storia della sanità pubblica e spinse a ripensare lo sviluppo delle città, dimostrando la necessità di efficienti reti fognarie e di distribuzione dell’acqua potabile.

Collegando l’incidenza del morbo a potenziali cause geografiche, la mappa di Snow aveva anticipato quello che oggi chiamiamo

diagramma, o tassellatura, di Voronoi, che prende il nome dal matematico russo

Georgii Voronoi, il quale se ne occupò nella sua forma generale nel 1908. Nella sua forma più semplice, cioè nel caso del piano euclideo, esso è una partizione dello stesso, determinata dalle distanze rispetto a un insieme finito di punti.

Dato un insieme finito di punti

S, il relativo diagramma di Voronoi suddivide il piano in regioni a forma di poligoni convessi in modo tale che a ogni punto

p ∈

S, detto

generatore o

seme, sia associata una regione

V(p) i cui punti siano più vicini a

p che ad ogni altro punto in

S. Detto in modo meno formale, ogni regione poligonale contiene i punti che sono più vicini a ciascun punto generatore. I lati di ogni poligono contengono invece i punti che sono equidistanti tra il punto generatore e quelli più vicini.

I diagrammi di Voronoi hanno numerose applicazioni pratiche nella vita quotidiana. Ad esempio, sono utilizzati nei sistemi informativi geografici per trovare i servizi più vicini ad un determinato indirizzo. Così, considerando i luoghi dove si trovano certi servizi (ospedale, scuola, fermata dell’autobus, farmacia, ecc.) come punti generatori, è possibile determinare le aree più vicine a ciascun punto. Essi possono anche consigliare la scelta del luogo dove aprire un esercizio commerciale in modo che sia sufficientemente lontano dai luoghi in cui è situata la concorrenza.

Snow costruì le sue regioni considerando i luoghi delle pompe dell’acqua come punti generatori, riuscendo in tal modo ad associare le morti per colera ad una precisa pompa, quella di Broad Street. Un’idea semplice può essere davvero rivoluzionaria, a patto che a qualcuno venga in mente.

Bazalgette e la fine dell’incubo

Fortunatamente, attraverso una combinazione di pressione pubblica e sofferenza nasale insopportabile, il Parlamento nel 1858 decise di agire invece di rimandare il problema a un'altra stagione calda. Fu quasi per caso che Sir Benjamin Hall, divenuto il principale assertore della teoria dei miasmi, promosse un atto del Parlamento che si rivelò decisivo per migliorare la salute dei londinesi. Fece approvare il

Metropolitan Board of Works, che apportò molti miglioramenti ambientali e sanitari a Londra, e soprattutto, nominò

Joseph Bazalgette (1819 – 1891) come capo ingegnere.

Lasciamo perdere i motivi della decisione, ancora legati a una teoria sbagliata, ma resta il fatto che il fiume di Londra stava finalmente ricevendo le cure necessarie. La riforma del Tamigi comprendeva non solo l'implementazione di un sistema fognario, ma anche la costruzione di argini lungo le sue sponde. Con queste riforme, la Grande Puzza cominciò lentamente a dissiparsi e i londinesi poterono fare sospiri di sollievo, non solo per l'aria pulita, ma anche per gli altri benefici che accompagnavano la realizzazione del provvedimento.

Il Metropolitan Board of Works di Hall fu in grado di superare secoli di interessi acquisiti legati alla natura parrocchiale del governo di Londra, basato sulle piccole parrocchie ecclesiastiche. Questa forma di governo era stata la ragione principale dell'inerzia nell'affrontare i crescenti problemi di salute pubblica della metropoli. Le prerogative della parrocchia erano limitate a mantenere basse le tasse locali e non avrebbero certamente favorito la costosa soluzione ingegneristica al problema delle acque reflue di Londra che Bazalgette avrebbe proposto.

Il disegno delle fognature di Joseph Bazalgette fu una delle più incredibili imprese ingegneristiche del diciannovesimo secolo. Bazalgette, figlio di un capitano della marina militare, discendeva da una famiglia di ugonotti fuggiti dalla Francia. Iniziò la sua carriera lavorativa progettando linee ferroviarie e facendo esperienza in Irlanda nel settore della bonifica di terreni. Dal 1842 aprì il proprio studio. Nel 1856 diventò ingegnere capo del Metropolitan Board of Works, dove rimase fino 1889.

I lavori iniziarono nel 1859 e impiegarono vent'anni per essere completati. L'ultima epidemia di colera fu nel 1866 nell'East End di Londra, una zona non ancora collegata al sistema di Bazalgette. L’opera di Bazalgette salvò innumerevoli vite, guadagnandogli il titolo di cavaliere nel 1874.

Gli scarichi vennero realizzati nella parte inferiore del Tamigi e, per risparmiare tempo e risorse, il progetto prevedeva di riversare i liquami nel mare sfruttando il reflusso della marea presso la foce del fiume. Il progetto contemplava la costruzione di innovative stazioni di pompaggio. Intanto si completò il sistema di argini, per un totale di 3,5 miglia.

Queste strutture restrinsero il letto del fiume e ne aumentarono la velocità di flusso, determinando un effetto "rinfrescante" che contribuì alla pulizia del fiume. Inoltre, gli argini erano progettati per funzionare come strade, alleviando la congestione nella metropoli affollata. La struttura fu anche concepita per ospitare una metropolitana, oggi la District Line. L'impegno di Bazalgette per la qualità era incrollabile, distinguibile nella scelta dei materiali, come il cemento Portland invece del cemento romano standard.

Bazalgette si assicurò che il flusso di acqua sporca proveniente dalle vecchie fogne e dai fiumi sotterranei fosse intercettato e deviato lungo nuove fognature a un livello più basso, costruite dietro agli argini sul lungofiume, e portato lontano. Calcolò quanto dovessero essere larghi i collettori della fogna e poi raddoppiò la misura. Senza questa profetica scelta, il sistema di drenaggio di Londra sarebbe stato sopraffatto negli anni '50 del secolo scorso. La grandezza del suo lavoro e l'influenza che ebbe su Londra a metà del diciannovesimo secolo sono incarnate da questo giudizio a lui riferito:

"Se gli spiriti maligni che noi moderni chiamiamo colera, tifo e vaiolo, un giorno dovessero partire alla ricerca dell'uomo che è stato, negli ultimi trenta o quaranta anni, il loro nemico mortale in tutta Londra, probabilmente si dirigerebbero a St. Mary's, a Wimbledon."

La conoscenza di come fossero diffuse le malattie epidemiche a seguito delle indagini di John Snow a Soho, e la costruzione del sistema fognario da parte del Metropolitan Board of Works consentirono a Londra di evitare ulteriori epidemie di colera. Gli ultimi casi furono segnalati alla fine degli anni ’60 dell’Ottocento. Negli anni successivi all'intervento di Bazalgette, il Tamigi perse definitivamente la reputazione di fiume più sporco e inquinato del mondo.