Il grande storico francese Fernand Braudel scrisse poco prima di morire che «Sebbene pericolosa, la peste, importata dall'India e dalla Cina attraverso relazioni a distanza, è una straniera temporanea nel Mediterraneo. La malaria ha lì una sede permanente. Fa da sfondo al quadro della patologia mediterranea». In effetti, la presenza della malaria in ampie porzioni del territorio italiano è ampiamente documentata fin da tempi molto antichi e il flagello era endemico già ai tempi dell'antica Roma.

La malaria, che ogni anno mieteva migliaia di vittime, era tra i problemi sanitari più urgenti e gravi che il governo dell’Italia unita si trovò ad affrontare, perché riguardava ampie zone del territorio, desolate, inabitabili e improduttive proprio a causa della malattia. Particolarmente colpite erano le campagne intorno a Roma, l’agro pontino, la Maremma toscana, la Sardegna, il Veneto, la Romagna, la Puglia, la Calabria, la Basilicata, anche se nel passato più remoto ci sono stati sicuramente periodi in cui l'influenza della malaria aveva coperto estensioni territoriali molto più ampie, sia per il cambiamento delle condizioni climatiche, sia per le variazioni della dinamica delle popolazioni, sia per eventi storici che avevano causato l'abbandono dei lavori di regolazione idraulica nelle zone soggette a impaludamento.

Del problema non si ebbe un quadro preciso fino all’inchiesta agraria promossa dalla Camera dei deputati negli anni 1877-1886, che mise in luce le miserevoli condizioni delle popolazioni nelle campagne. La stima del numero dei colpiti dalla malaria era impresa non facile, perché le distanze, la distribuzione frammentata della popolazione, la mancanza di presidi medici, rendevano complicato un conteggio preciso.

Nel 1882 il senatore valtellinese Luigi Torelli, più volte ministro, si occupò del problema: stilò la prima bozza di una carta geografica in cui erano segnalate le aree italiane colpite da malaria; delle 69 province, solo 6 erano completamente esenti dal morbo, mentre 21 presentavano territori con malaria gravissima, 29 con malaria grave, 13 con malaria leggera; risultava inoltre che le zone colpite erano anche quelle più fertili, tanto che Torelli stimò che circa due milioni di ettari di terreno coltivabile erano lasciati incolti e altrettanti venivano sfruttati in modo insufficiente; negli stessi anni fu valutato che il numero di morti annuali dovuto direttamente alla malattia si aggirava intorno ai ventimila, a cui si dovevano aggiungere i morti causati da complicazioni dovute al morbo.

Un aspetto importante riguarda infatti la struttura della mortalità registrata nelle aree malariche, che è solo in parte attribuibile ai decessi direttamente causati da questa malattia. Infatti, lo stato di debilitazione causato dalla malaria, anche quando questa infezione non è direttamente mortale, rende i soggetti malarici più facilmente preda di altre forme morbose (legate principalmente all'apparato respiratorio e gastrointestinale). D’altra parte, un attacco di malaria (soprattutto in caso di recidive) può aggravare altri tipi di infezioni già in corso. Inoltre, i figli di madri malariche nascevano spesso sottopeso e, anche se non contraevano la malaria, erano soggetti a rischi eccezionalmente elevati di morte, anche dopo il primo anno di vita, soprattutto per infezioni gastrointestinali e polmonari, come la tubercolosi.

Inizialmente, per spiegare le ragioni dell’infezione, si pensò che fossero i terreni paludosi a produrre la malattia, ma se questo poteva essere plausibile per il Nord, dove gli acquitrini abbondavano, non poteva valere per il Sud: in molte zone non paludose, era sufficiente il calore e un piccolo grado di umidità per favorire la “fermentazione” del terreno (la “mal aria”) e dar luogo alla malattia. Nel tentativo di arginare il problema, furono progettati interventi di bonifica a partire dall’Agro romano, che lambiva la capitale. La prima legge in materia fu promossa dall'ingegnere e deputato Alfredo Baccarini (1826-1890, Legge 25 giugno 1882, n. 269) con la quale lo stato, consapevole dei limiti dell'azione dei privati, perseguì un intervento organico di impegno sociale e sanitario contro la malaria. La bonifica avrebbe dovuto provvedere al prosciugamento e al risanamento dei laghi, degli stagni, delle paludi e delle terre paludose.

Negli ultimi trent'anni dell’Ottocento, un folto gruppo di scienziati italiani, come Giovanni Battista Grassi, Angelo Celli, Camillo Golgi, Ettore Marchiafava, Amico Bignami, Giuseppe Bastianelli, si impegnò per risolvere l’enigma della malaria e divenne noto come gruppo romano di malariologia, perché la maggior parte delle persone coinvolte lavorava a Roma e molte delle ricerche cliniche sull’argomento furono realizzate presso l’ospedale Santo Spirito della capitale, che ospitava degenti maschi provenienti dalle zone malariche vicine e nei momenti critici giungeva a curare fino a mille degenti.

Negli anni 1878 e 1879, due eminenti patologi, Corrado Tommasi-Crudeli (1834-1900) e il tedesco Edwin Klebs (1834-1913), decisero di unire le loro forze per studiare insieme la causa della malaria nell’agro romano e per questo furono ospitati da Stanislao Cannizzaro nel laboratorio di chimica di Roma. I due isolarono dal suolo delle zone paludose un microbo, da loro chiamato Bacillus malariae, e pubblicarono due memorie negli atti della Regia accademia dei Lincei, sostenendo che il germe si rinveniva nelle zone malariche e poteva essere coltivato in laboratorio; asserirono inoltre che, inoculato nei conigli, procurava febbre e ingrossamento splenico.

Ettore Marchiafava (1847-1935), allievo di Tommasi-Crudeli, rinvenne organismi simili a quelli descritti da Tommasi Crudeli e Klebs nel sangue di tre individui morti per malaria perniciosa; nella loro milza e nel midollo osseo era inoltre presente un pigmento nerastro simile a quello riscontrato dai colleghi nei conigli, lo stesso pigmento presente negli organi di individui deceduti per malaria e che già altri avevano descritto, attribuendolo ad accumuli di melanina. Sembrava che la malaria avesse finalmente trovato la sua causa (un batterio).

Nel 1880, il maggiore medico francese Charles Louis Alphonse Laveran (1845 – 1922), ex studente di Pasteur, che dal 1878 lavorava presso l’ospedale militare di Costantina, in Algeria, rese noto di aver analizzato il sangue prelevato da numerosi ricoverati malarici. Mentre le autopsie mettevano tutte in evidenza la tipica pigmentazione bruna, nel sangue prelevato da individui vivi poté osservare che i leucociti erano colmi di melanina e erano presenti cellule di dimensioni variabili e dotate di movimento ameboide, libere o aderenti ai globuli rossi; osservò inoltre cellule flagellate, dotate di movimenti rapidi. Le sue comunicazioni, però, destarono inizialmente scarsa eco, in quanto, sull’onda delle scoperte batteriologiche, non si poteva pensare che una malattia fosse provocata da protozoi; tuttavia, un altro medico, Eugène Richard, che lavorava in un ospedale vicino a quello di Laveran, confermò le sue osservazioni. Il lavoro di Laveran, Traité des fièvres palustres, fu pubblicato nel 1884.

Nel frattempo, in Italia non tutti erano d’accordo con le conclusioni di Tommasi-Crudeli e Klebs. Uno dei più convinti oppositori della teoria batterica era da tempo Guido Baccelli (1830-1916), professore di clinica medica presso l’Università di Roma e in seguito anche senatore e ministro, che da anni sosteneva che la malattia era dovuta a un’infezione dei globuli rossi e nel 1878 aveva pubblicato su incarico del Governo l’ampio trattato La malaria di Roma, presentato all’Esposizione universale di Parigi.

Si decise allora di ricorrere al giudizio di Camillo Golgi (1843-1926), che in seguito (1898) avrebbe scoperto l’organulo cellulare che da lui prende il nome, premio Nobel per la Medicina (1906), la cui fama di istologo era ormai da tempo consolidata, e al parassitologo Edoardo Perroncito (1847-1936). Un gruppo di scienziati, coordinati da Perroncito e Golgi, ripeterono a Pavia gli esperimenti, utilizzando il protocollo di Tommasi-Crudeli e Klebs, che prevedeva un esame istologico condotto qualche ora dopo il prelievo, ma ottennero risultati ambigui; si poteva pensare che il ritardo nell’osservazione avesse contaminato il prelievo. Batteri simili a quelli rinvenuti da Tommasi-Crudeli e Klebs, vennero infatti rinvenuti anche in sangue prelevato da soggetti sani. Nel frattempo, Marchiafava, nel 1882, aveva conosciuto Laveran, che si era recato a Roma per verificare presso l’ospedale Santo Spirito se anche i malarici dell’agro pontino presentavano nel sangue gli organismi da lui osservati in Algeria; il medico francese aveva mostrato i preparati al collega, che da quel momento aveva cominciato a nutrire seri dubbi sulle conclusioni di Tommasi - Crudeli. Marchiafava e l’igienista Angelo Celli (1857–1914) ripresero ad analizzare numerosi campioni di sangue di persone con la malaria e infine i due, che disponevano di mezzi tecnici migliori, poterono confermare che il responsabile della malattia era un protozoo, da loro denominato Plasmodium e non un batterio; i loro risultati vennero suffragati dalle osservazioni degli assistenti di Marchiafava, Bignami e Bastianelli. La causa della terzana maligna, il Plasmodium falciparum, fu infine individuato nel 1889 da Marchiafava e Celli, in seguito all’ideazione di un metodo di colorazione ottimale per identificare i parassiti negli strisci di sangue; si chiarì, in questo modo, che quasi esclusivamente al P. falciparum erano attribuibili le forme cliniche delle febbri e gli episodi mortali di malaria. La comunità scientifica, così, si convinse che Laveran, Marchiafava, Bignami e Bastianelli avevano ragione; i riscontri clinici ottenuti da Tommasi-Crudeli e Klebs potevano essere attribuiti a infezioni non riconducibili alla malaria.

C’era ora da capire se la periodicità con cui si manifesta l’attacco febbrile (le febbri malariche hanno accessi periodici per cui si distinguono la terzana, la quartana e altre forme periodiche meno diffuse) fosse provocata da due o più distinte specie di plasmodio, oppure se lo stesso parassita provocasse sintomatologie diverse in base a non meglio specificati fattori ambientali.

Camillo Golgi, che continuava ad interessarsi al problema, studiò numerosi pazienti, ponendo particolare attenzione alle variazioni della loro temperatura e prelevò loro il sangue a intervalli regolari sia durante gli accessi febbrili che nei periodi di remissione. L’osservazione al microscopio gli permise di notare che nel caso di malati affetti da quartana, i corpi pigmentati raggiungono il loro pieno sviluppo nell’intervallo fra i due accessi febbrili; inizia allora la divisione cellulare del parassita e subito dopo la temperatura del paziente si innalza. Nel 1885 dimostrò che i due diversi tipi di febbre malarica, la terzana e la quartana, sono provocati da due specie di plasmodio diverse: Plasmodium vivax, responsabile della terzana benigna, e Plasmodium malariae, responsabile della quartana. Nel 1889 dimostrò che gli attacchi febbrili si verificano nel momento in cui i merozoiti (stadio del ciclo del plasmodio) rompono i globuli rossi e si liberano nel circolo sanguigno. Gli accessi febbrili si manifestano nel momento in cui le cellule del parassita, riprodottesi all’interno del globulo rosso umano (fase di sporulazione), distruggono l’emazia, fenomeno che nella terzana avviene ogni 48 ore, nella quartana ogni 72; fuoriuscite nel plasma, si immettono in nuovi globuli rossi, aumentando il livello di infestazione. La precisa classificazione delle due specie, P. malariae e P. vivax si deve a Giovanni Battista Grassi (1854-1925) e al suo assistente Raimondo Feletti, mentre nel 1897, l’americano William H. Welch (1850 – 1934) descriverà il P. falciparum e infine nel 1922, John W. W. Stephens il P. ovale.

Dal punto di vista clinico, gli studi di Golgi permisero di formulare una diagnosi rapida e precisa della presenza della patologia e la somministrazione del chinino qualche ora prima dell'accesso febbrile permise di evitare la riproduzione del plasmodio, liberando il paziente dall’infezione. Nel 1894 Bignami e Bastianelli riprodussero i sintomi della malaria in un volontario sano, iniettandogli per via intradermica una goccia di sangue prelevato da un paziente malarico.

Bisognava comprendere come la malattia venisse trasmessa all’uomo; era questa la chiave per poter attuare un intervento preventivo efficace. Da tempo, in molti pensavano che le zanzare fossero in qualche modo coinvolte nella trasmissione della malattia; agli inizi del Settecento Giovanni Maria Lancisi aveva suggerito che fosse un liquido velenoso inoculato dalla zanzare a produrre le febbri e aveva consigliato di prosciugare le zone in cui vi era ristagno di acqua, luoghi ideali per lo sviluppo delle larve. Nel frattempo, si cominciavano a scoprire molte malattie trasmesse da invertebrati e in molti casi era stato individuato il ciclo completo di molti parassiti.

La scoperta più interessante per l’avanzamento delle indagini sulla malaria era stata fatta a Taiwan dal medico scozzese Patrick Manson (1844-1922), fondatore della medicina tropicale, che per la prima volta aveva verificato che una parassita, la filaria, poteva essere ospitato da un insetto, la zanzara Culex fatigans. Forte di questa scoperta, avanzò l’idea che qualcosa di simile avvenisse anche per il plasmodio: il globulo rosso protegge i parassiti dall’attacco dei globuli bianchi e può penetrare, quando questa punge l’uomo, nella zanzara, dove il parassita potrebbe completare il suo ciclo. Tornato nel Regno Unito, Manson divenne insegnante medico e consigliere del British Colonial Office; in questa veste, conobbe nel 1894 Ronald Ross (1857 – 1932), ufficiale medico dell’Indian Medical Service e pensò che questi, a contatto con zone dove la malaria era molto diffusa, avrebbe potuto trovare riscontri alla sua teoria. Fra Manson e Ross si stabilì una fitta corrispondenza: Manson insisteva perché l’amico “seguisse i flagelli” che si trovavano negli ammalati, nei tessuti delle zanzare, mentre Ross lo teneva informato dei suoi progressi.

Ma quali zanzare? Ross non era uno zoologo e le sue conoscenze sui vari generi di zanzara erano piuttosto approssimate: inizialmente ebbe anche difficoltà a fare le prime dissezioni sugli insetti e comunque non annotò con precisione su quali specie conducesse i suoi esperimenti. Andando alla cieca, rivolse le sue iniziali attenzioni su generi non coinvolti nell’infestazione (Aedes e Culex), come del resto stavano facendo negli stessi anni nei laboratori romani, non ottenendo risultati.

Nel frattempo, anche Grassi, Bignami e Celli stavano cercando di risolvere l’enigma; puntando sull’ipotesi dell’inoculazione, che stava acquistando sempre maggior credito rispetto a quella secondo cui stadi immaturi del parassita potevano essere presenti nel terreno, cercavano di trasmettere la malaria, facendo pungere da zanzare allevate in laboratorio individui malarici e poi liberando le stesse zanzare in stanze con volontari sani per verificare se in essi si sviluppasse la malattia; lavorando con le Culex, però, i risultati ottenuti erano sempre negativi. Nella primavera del 1898 Grassi intuì quale era stato l’errore in cui erano incorsi fino ad allora: non diverse specie di zanzare potevano disseminare la malattia, ma una sola.

L’idea di Grassi era semplice: dal momento che gli uomini si muovono nelle varie regioni italiane, mentre i luoghi malarici hanno una localizzazione costante, la causa della malattia deve essere legata soprattutto alla distribuzione di una determinata specie di zanzara nelle zone malariche, dato che zone con condizioni ambientali simili possono non presentare la malattia. Del resto, in Italia erano da tempo note zone infestate da zanzare, ma in cui la malaria non era presente. Nell’agosto del ‘98, Grassi aveva risolto il problema e identificato negli “zanzaroni” (Anopheles claviger) i vettori della malaria.

Naturalmente, completate le indagini biogeografiche, restava da verificare che effettivamente negli zanzaroni avviene una parte del ciclo del plasmodio. Grassi, allora, chiese aiuto a Bignami e Bastianelli, che accettarono di seguire il suo protocollo sperimentale; Grassi si sarebbe occupato di procurare gli zanzaroni, con cui sarebbero stati punti individui sani, mai vissuti in zone malariche. In novembre si fece l’esperimento fondamentale: un soggetto sano fu punto dalle zanzare sospette, sviluppò la malattia e guarì una volta che gli fu somministrato il chinino.

Del chinino, estratto dalla corteccia dell'albero della china di origine andina, erano note le proprietà antifebbrili sin dal Seicento. Antonio de la Calancha, un gesuita vissuto nel XVII secolo in Sud America, scrisse nel 1633 di un "albero che chiamano "l'albero della febbre" la cui corteccia trasformata in una polvere (...) e data come bevanda, guarisce le febbri e le terzane”. Il nome Inca di questo albero era quina, ma non ci sono prove che essi riconoscessero il suo valore per il trattamento della malaria, ma semplicemente la sua capacità di prevenire i brividi indotti dal freddo. Furono i missionari gesuiti i primi a usare la corteccia d'albero polverizzata per curare la malaria e così divenne nota come “polvere dei gesuiti”. Il cardinale Juan de Lugo ne aprì la strada all'uso a metà del XVII secolo a Roma. Nel 1742, Linneo gli diede il nome “chinchona”, probabilmente perché aveva sentito la leggenda della contessa di Chinchon, moglie del viceré spagnolo di Lima, che sarebbe stata guarita dalla malaria grazie all'uso della corteccia in polvere.

Nel corso dei decenni successivi furono fatti diversi tentativi per isolare un principio attivo puro dalla corteccia di china, ma tutti fallirono. Nel 1819 Friedrich Ferdinand Runge isolò quella che chiamò "base cinese", e un anno dopo Pierre-Joseph Pelletier e Joseph-Bienaimé Caventou estrassero una sostanza dalla corteccia della Cinchona cordifolia con acido seguito da neutralizzazione con alcali e ottennero una sostanza identica alla “base cinese”, che chiamarono chinino. Campioni di questo alcaloide della china furono messi a disposizione dei medici negli ospedali di Parigi e presto molti di loro riferirono dell'efficacia del chinino come trattamento per la malaria.

Il problema fondamentale per i chimici che tentarono di isolare il principio attivo del chinino fu che esso fa parte di un gruppo di isomeri difficilmente distinguibili. Intorno al 1853, Louis Pasteur, trattò la polvere di Chinchona con acido solforico diluito, che diede un nuovo prodotto di degradazione che in seguito fu chiamato chinotossina. Il passo fondamentale per svelare la chimica alla base di questa degradazione fu infine compiuto nel 1908 dal chimico tedesco Paul Rabe, che ne dedusse correttamente la struttura. Il chinino è stato da tempo sostituito da farmaci sintetici meno tossici come la mepacrina (1932), la clorochina (1939), la primachina (1946), la meflochina (1979) e i derivati dell'artemisinina dalla pianta cinese Artemisia annua, ma è tuttora utilizzato come aroma alimentare nelle acque toniche e nella preparazione di vari aperitivi e digestivi.

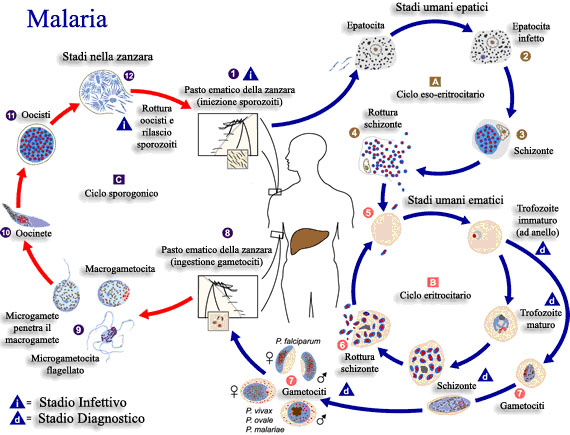

Al chiudersi del 1898, però, molti erano ancora i problemi da risolvere: le diverse febbri malariche si sviluppano avendo come vettore la stessa specie di zanzara? Come e dove gli insetti si infettano? Solo nell’uomo o anche in altri animali si completa il ciclo di sviluppo del plasmodio? Tra il 1899 e il 1902 il gruppo romano dimostrò che il ciclo vitale del plasmodio si completa all’interno del corpo dell’insetto - in cui avviene la riproduzione sessuale -, mentre nell’uomo avviene la riproduzione asessuata. I ricercatori dimostrarono inoltre che le larve sono sempre immuni, e quindi la malattia non può essere ereditaria; solo le femmine di alcune specie di anofeli veicolano la malattia e se non esistono uomini affetti da malaria, la regione ne è esente.

Il governo italiano si mosse tempestivamente per promuovere interventi antimalarici, anche grazie all’elevato livello scientifico della compagine parlamentare, in cui erano presenti, sia fra i deputati che fra i senatori, medici, igienisti, esperti in malattie del lavoro; dalla fine degli anni Novanta a tutta l’età giolittiana, inoltre, anche il livello scientifico della burocrazia italiana era altissimo e collaborò all’impresa di risanamento in piena sintonia con i medici, che segnalavano una situazione drammatica. Angelo Celli, che era stato eletto alla Camera dei Deputati nel 1892, presentò agli inizi del Novecento una proposta di legge molto articolata e moderna. Per parte sua, il medico e istologo Giulio Bizzozero (1846-1901), mentore e maestro di Golgi, nominato in Senato nel 1890, nel suo intervento sulla proposta sottolineò come il chinino non fosse soltanto un mezzo di cura, ma dovesse anche essere utilizzato per prevenire la malattia: dato che la malaria viene trasmessa da una persona all’altra per mezzo delle zanzare, che ricevono il parassita da un malato e lo immettono in un altro, il soggetto malarico è pericoloso come qualunque persona affetta da malattia infettiva, per cui spetta allo Stato predisporre i mezzi per impedire il contagio. Lo stesso Grassi intervenne in molti suoi scritti, definendo il chinino indispensabile alle popolazioni delle zone malariche come l’acqua e l’aria; la sua somministrazione, dunque, doveva essere fornita gratuitamente.

Si rendeva necessario che lo Stato assumesse il monopolio di produzione del farmaco in modo da evitare abusi da parte di eventuali speculatori; per rendere facile l'acquisto del prezioso medicinale anche nei territori più isolati e arretrati, doveva essere venduto non soltanto nelle farmacie, ma anche presso gli spacci di sali e tabacchi; la cosa sollevò le proteste della potente categoria dei farmacisti, ma le insistenze dei medici ricercatori fecero sì che ottenesse l’approvazione del parlamento. Il chinino, inoltre, sarebbe stato distribuito a prezzo di favore alle pubbliche amministrazioni e alle imprese a rischio, purché venisse somministrato gratuitamente ai dipendenti; il suo prezzo sarebbe stato contenuto e i proventi per la sua vendita sarebbero stati reinvestiti per la battaglia antimalarica.

Nel disegno di legge passò l’idea che la cura con il chinino era un vero e proprio rimedio sociale e pertanto doveva essere distribuito gratuitamente per mezzo del medico comunale o uno specifico ufficiale sanitario e a tale proposito in seguito si decise che i comuni potessero consorziarsi per il mantenimento degli ufficiali sanitari. La malaria contratta nei luoghi di lavoro, nel caso che procurasse morte o inabilità, doveva essere considerata alla stessa stregua di un infortunio sul lavoro; i proprietari terrieri erano invitati a utilizzare le reticelle metalliche, per impedire alle Anopheles di penetrare nelle abitazioni e si stanziavano sussidi per coloro che avrebbero provveduto in tal senso; le reticelle, comunque dovevano essere presenti, nelle zone malariche, nelle stanze occupate dalle guardie di finanza, del personale addetto alle strade, nei locali per il servizio ferroviario e in quelli dei consorzi di bonifica. In realtà, in un territorio dove molte famiglie vivevano ancora in capanne di frasche e fango, sprovviste di finestre, le zanzariere erano improponibili (quando non venivano usate impropriamente per passare il pomodoro per la salsa o per rudimentali grill). Il trattamento con il chinino sembrava la via più facile e diretta per eradicare il morbo.

Al chiudersi del secolo, il governo operò in due direzioni: mise a punto leggi che proseguivano quanto già iniziato a partire dagli anni Ottanta per favorire il risanamento del territorio nazionale attraverso mezzi tecnico-idraulici e agronomici, e promosse l’uso del chinino, non solo come cura, ma anche per la prevenzione dell’infestazione.

La legge sul chinino di Stato fu approvata il 4 luglio 1895 grazie all'iniziativa parlamentare del deputato ed editore Federico Garlanda. Al deputato padovano Leone Wollemborg, fondatore della prima cassa rurale italiana, si deve la legge "Provvedimenti per agevolare lo smercio del chinino" del 23 dicembre 1900.

Su espressa richiesta parlamentare di Celli, la produzione di chinino venne affidata alla Farmacia centrale militare di Torino, che si approvvigionava annualmente di solfato di chinina per produrre tavolette compresse, poi distribuite nelle farmacie e negli spacci. La vendita al pubblico su tutto il territorio nazionale iniziò a partire dal 1903 e, dal momento che la malaria era stata definita malattia professionale, fu fatto obbligo ai datori di lavoro (proprietari terrieri, aziende ferroviarie, appaltatori di opere pubbliche che si svolgevano in territori malsani) di pagare una tassa proporzionale al numero di dipendenti; in questo modo fu sancito il principio del diritto dei poveri e degli operai ad avere gratuitamente il chinino profilattico e curativo. Spettava ai comuni promuovere nei loro territori la campagna antimalarica e far sì che fossero presenti strutture sanitarie idonee per la somministrazione del farmaco. Molti, fra cui lo stesso Grassi, avrebbero preferito che le spese per il consumo e la somministrazione del chinino fossero sostenute dallo Stato, mentre Celli, conscio delle resistenze che questa decisione avrebbe provocato, mediò fra le diverse esigenze. Lo Stato emanò anche precise disposizioni - del resto già presenti a partire dal 1865 - che imponevano ai proprietari terrieri di intervenire con lavori di scolo, di bonifica e miglioria dei terreni, assicurando ai proprietari dei terreni bonificati l’esenzione dall’imposta fondiaria per vent’anni.

La campagna, partita con tanto entusiasmo, si trovò di fronte a difficoltà insormontabili, legate soprattutto al fatto che moltissimi comuni, soprattutto nel Sud, non potevano fornire un servizio adeguato perché non erano finanziariamente in grado di assumere personale specializzato, o retribuivano con salari talmente bassi i medici condotti, che essi erano costretti a esercitare anche la libera professione, dedicando ben poco tempo alla campagna antimalarica. La popolazione, inoltre, era dispersa su ampi territori, per cui raggiungere i pazienti malati era estremamente difficile e i contagiati, per parte loro, difficilmente si recavano dal medico, sia perché il tragitto era troppo lungo, sia perché non avevano fiducia nella terapia.

Si decise allora di ricorrere all’istituzione di una “stazione sanitaria rurale” (dispensario) che aveva il compito di raccogliere dati statistici sull’entità del problema: doveva verificare quanti erano nella zona le persone infette e quante quelle sane, attraverso il prelievo e l’esame di campioni di sangue, per stabilire quale tipo di infestazione fosse stata contratta e poi decidere come e quando somministrare l’adeguata terapia preventiva o curativa. La stazione sanitaria era spesso affiancata da distaccamenti mobili che battevano la zona alla ricerca della popolazione da esaminare. Nei dispensari lavoravano spesso giovani medici, convinti sostenitori delle teorie di Celli e Grassi che ben presto si resero conto che perché la campagna antimalarica giungesse a buon fine era necessario convincere i contadini e gli operai, e per far questo era fondamentale rendersi utili in modo più diretto, curando altre malattie e consigliando semplici norme igieniche.

Grazie a questi provvedimenti, la mortalità a causa della malaria calò drasticamente, passando da circa 16.000 vittime nel 1895 a 7.838 decessi nel 1905.

Nel primo decennio del ventesimo secolo furono promulgati ben ventidue provvedimenti legislativi che affrontarono il modo per attuare efficacemente le opere di bonifica; dalla lettura dei provvedimenti, emerge come i legislatori fossero sensibili alle conseguenze igienico sanitarie di tali interventi.

Prima dello scoppio della guerra, in molte province italiane la malaria sembrava finalmente controllabile: a fronte di una mortalità di 490 individui ogni milione di abitanti nel 1900, si giunse nel 1914 a 57 morti, anche se i dati erano approssimati per difetto, in quanto spesso, per esempio, la mortalità infantile non veniva registrata e inoltre non si teneva conto delle persone che la malaria rendeva inabili al lavoro, numero non diminuito nel tempo. Lo scoppio della prima guerra mondiale, con i soldati al fronte in zone paludose e malariche, favorì un riacutizzarsi del morbo. Dopo la disfatta di Caporetto, gli austriaci che dal 1917 erano nelle aree del Piave, con la volontà di ostacolare il passaggio all'esercito italiano nel 1918 al loro ritiro lasciarono dietro di sé ingenti danni: nel basso Piave, dove era stata debellata la malaria, per 1/3 si ebbe una recrudescenza.

Con l'avvento al governo del Partito Nazionale Fascista la lotta per la bonifica divenne nella propaganda la bellicosa "guerra alle acque”, ma, pur favorendo i grandi investimenti, la bonifica agraria entrò in contrasto con il sistema feudale del latifondo. Le proteste dei latifondisti meridionali, che furono anche ricevuti da Mussolini, ottennero le provvisorie dimissioni del sottosegretario all'agricoltura Serpieri e la limitazione delle sanzioni sugli espropri. Continuava anche il contrasto alla malaria: per intervento diretto di Mussolini veniva autorizzata la sperimentazione sulle persone di nuove terapie. Giacomo Peroni e Onofrio Cirillo operarono su duemila operai dell'Opera Nazionale Combattenti in Toscana e Puglia, separati in due gruppi di studio. Nel primo fu sospesa ogni cura con il chinino per osservarne il decorso, mentre il secondo era trattato con iniezioni intramuscolari di "smalarina" (farmaco antimalarico a base di sali di mercurio e antimonio messo a punto dal medico sardo Guido Cremonese, docente di igiene alla regia università di Roma). L'esperimento, che si basava sulla constatazione che le persone curate per la sifilide non si ammalano di malaria (e soprattutto sul fatto che il commercio mondiale del chinino era controllato dagli olandesi) fu concluso nel 1929 dichiarando risultati positivi, ma un nuovo esame del Consiglio superiore di sanità su 395 persone in Sardegna ne sancì la tossicità.

Zone di endemismo malarico sono rimaste in Italia sino agli anni Sessanta dello scorso secolo, lungo delta del Po, in Sardegna e nell’Agro Pontino. Solo l’introduzione del controverso DDT dopo la Seconda guerra mondiale ha portato al totale sradicamento di questa malattia in Italia, nel resto d’Europa, negli Stati Uniti e negli altri paesi industrializzati. Nei paesi più poveri è tuttora responsabile di centinaia di migliaia di morti.