Visualizzazione post con etichetta maltusiani. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta maltusiani. Mostra tutti i post

venerdì 4 gennaio 2013

Mariomonti purgativo 2013

GENNAIO

Mariomonti è quella cosa

che ti tassa pure il fiato

e se tu non hai pagato

in apnea devi star.

FEBBRAIO

Mariomonti è quella cosa

che rinnova la Nazione:

con Casini e Buttiglione

sorge il sol dell’avvenir.

MARZO

Mariomonti è quella cosa

che ci fa quadrare i conti,

però senza Mariomonti

il passivo era minor.

APRILE

Mariomonti è quella cosa

che l’Europa lo sostiene:

alle banche gli conviene

e tu il mutuo non l’hai più.

MAGGIO

Mariomonti è quella cosa

che si scontra con Fassina:

desinenza un po’ assassina,

maledette quote ros.

GIUGNO

Mariomonti è quella cosa

che ti manda in pensione

quando hai il pannolone:

con i voti del PD.

LUGLIO

Mariomonti è quella cosa

che ti pubblica un’Agenda:

non è chiara la faccenda

se gliel’ha scritta Ichin.

AGOSTO

Mariomonti è quella cosa

che soddisfa il Vaticano,

pronto a prenderti la mano

se non lo fai pagar.

SETTEMBRE

Mariomonti è quella cosa

senza Ruby e la d’Addario:

lui sa bene, Montimario,

che regnare è meglio che.

OTTOBRE

Mariomonti è quella cosa

che compra gli F-35,

non gli piace chi delinque

contro i nostri militar.

NOVEMBRE

Mariomonti è quella cosa

sempre piena di sussiego:

ha un appeal, non lo nego,

come un calcio nelle pall.

DICEMBRE

Mariomonti è quella cosa

che fa visita a Marchionne:

non gli lancian le madonne

sol venduti e leccacul.

lunedì 22 ottobre 2012

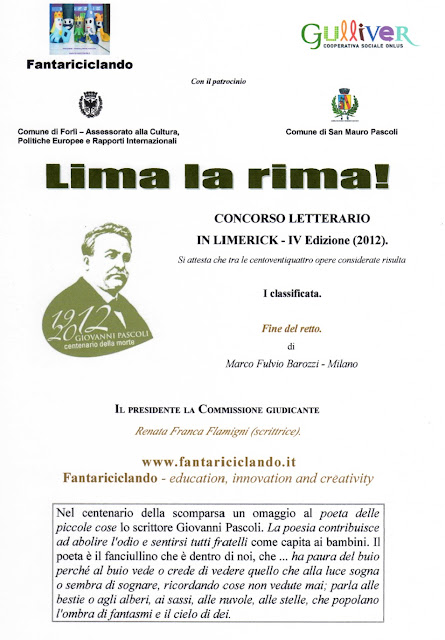

Lima la Rima mi stima

Mi è stato comunicato che ho vinto un concorso di limerick. Si tratta della quarta edizione di Lima la Rima!, organizzato dall’Associazione Fantariciclando, in collaborazione con la cooperativa sociale Gulliver, il patrocinio del Comune di Forlì - Assessorato alla Cultura, Politiche Europee e Rapporti Internazionali, e del Comune di San Mauro Pascoli.

Ho partecipato con due poesie tratte da Giovanni Keplero aveva un gatto nero, la raccolta di rime umoristiche matematiche e fisiche pubblicata da Scienza Express nel 2011. La poesia vincente è risultata questa:

Fine del retto

Un angolo retto si credeva perfetto

e in un triangolo si sentiva costretto.

S’allontanò con una scusa

dalla povera ipotenusa.

In un intestino, poveretto, ora fa il retto.

venerdì 27 aprile 2012

Giocando con i narcisi

I wandered lonely as a cloud

I wandered lonely as a cloud

That floats on high o'er vales and hills,

When all at once I saw a crowd,

A host, of golden daffodils;

Beside the lake, beneath the trees,

Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine

And twinkle on the milky way,

They stretched in never-ending line

Along the margin of a bay:

Ten thousand saw I at a glance,

Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they

Out-did the sparkling waves in glee:

A poet could not but be gay,

In such a jocund company:

I gazed -and gazed -but little thought

What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood,

They flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude;

And then my heart with pleasure fills,

And dances with the daffodils.

(William Wordsworth, 1802)

Adattamento con rima

Solo vagavo come nuvola sospesa

che alta fluttua su colline e valli,

quando di colpo vidi una distesa,

un esercito, di narcisi gialli;

accanto al lago, sotto le fronde,

danzanti alla brezza in lente onde.

Fitti come splendenti stelline

nella Via Lattea tremolanti,

distesi in una linea senza fine

intorno alla baia, lungo i versanti;

diecimila ne vidi con un’occhiata

che ninnavano i capi in danza beata.

Accanto ad essi un ballo d’onde lucenti,

ma essi le superavano in allegria:

un poeta davvero gode i momenti

in tale gioconda compagnia;

Fissavo e fissavo ma poco ho pensato

a qual bene la scena mi ha dato;

ché spesso, quando giaccio per ore

in assente o pensosa attitudine,

essi balenano in quell’occhio interiore

che è la grazia della solitudine;

allora di piacere il mio cuore si sazia

e con i narcisi danza e ringrazia.

Haiku

Solo vagavo,

poi vidi i narcisi,

gioia del cuore.

Maltusiano

Daffodillo è quella cosa

che abbonda in Inghilterra:

pei poeti in quella terra

è assai meglio del narcis.

Cronaca

CLAMOROSA VISIONE DI UN POETA

Diecimila narcisi danzanti visti in un colpo solo durante una passeggiata presso la baia di Glencoyne. La sorella minimizza: “Solo qualche decina”. La polizia interroga l’uomo, sospettato di far uso di sostanze allucinogene.

Limerick scientifico

Vagavo nei campi come nuvola solitaria,

esposta al vento e al capriccio dell’aria,

quando vidi i narcisi

che geni ben precisi

rendono gialli per legge ereditaria.

Abstract

DAFFODILS: A JOY TO THE INWARD EYE

William Wordsworth1

To be published in The Lyrical Ballads Journal, 4, 15, 1802

1 Lake District University, Cumberland, GB

Wandering in the fields, a poet saw 104 daffodils (Narcissus, clade Amaryllidoideae). This article reports on the vision of their dance in the breeze which brought and still brings joy to his inward eye.

sabato 3 dicembre 2011

Siamo andati con il don

(special guest: Simone Cristicchi)

al Museo di Leonardo:

siamo usciti un po' in ritardo

perché abbiamo perso il don.

Siamo andati con il don

alla gita di Loreto:

Mariolino ha fatto un peto

proprio dentro il santuar.

Siamo andati con il don

alla Messa di Natale:

all’uscita, sul piazzale,

il furgon non c’era più.

Siamo andati con il don

al convegno di C.L.:

ne abbiam viste delle belle,

quasi meglio di YouPorn.

Siamo andati con il don

a veder Passaparola:

nell’aprir la Coca-Cola

ho macchiato Jerry Scott.

Siamo andati con il don

in un circol culturale

c’era gente un po’ speciale

dentro quella Casa Pound.

Siamo andati con il don

quattro giorni a Riccione,

ma il padron della pensione

ci ha scacciati tutti quant.

Siamo andati su dal don

a portargli coppa e crudo:

ci ha aperto un uomo nudo

che non era certo il don.

Aggiornamento del 14 marzo 2012:

Abbiam fatto con il don

una riffa per il Burundi:

"sicut transit gloria mundi",

si è intascato tutto quant.

Siamo andati senza il don

a vedere le battone,

una bella occasione

per notare proprio il don.

Siamo andati con il don

a giocare al calcetto:

nella doccia, con affetto,

lui mi ha fatto una carezz.

giovedì 1 dicembre 2011

Maltusiani dementi

Gavettone a Ferragosto

è uno scherzo da ignoranti.

Se lo fanno a Ognissanti

è davvero criminal.

Siamo andati con la bici

a seguir la processione

e veder la confusione

che facevan le miccett.

Siamo andati con la bici

tutti quanti in oratorio

ma c’ha detto don Gregorio

di gettare gli spinell.

Siamo andati con la bici

a vedere le puttane

poi sono sorte delle grane

con i loro protettor.

Fornicare a tutta manetta

ci vuol proprio la forza di un bue,

ma bisogna essere in due

(e poi il bue è anche castrat).

Quando parte la corriera

ogni giorno è gran fermento:

io di questo son contento

perché poi non salgo su.

Era già tardi, quasi le nove,

e siamo andati per cancelli:

suonare tutti i campanelli

è la gioia dei miei trent’ann.

Se si va presto al voto

scelgo Silvio Berlusconi:

ha comprato dei campioni

per la squadra del mio cuor.

sabato 1 ottobre 2011

La musa vagabonda di Luciano Folgore

Il poeta Omero Vecchi (1888-1966) aveva mostrato un precoce talento e alcune sue composizioni, in stile e metrica tradizionali, erano state pubblicate da importanti riviste letterarie quando aveva solo quindici anni. Nel 1908, non ancora ventenne, fu attratto dalla sirena marinettiana del Futurismo, partecipando attivamente alle battaglie e ai proclami roboanti del movimento. Soprattutto decise di cambiare nom de plume, e, su consiglio di Marinetti, scelse per sé, da allora e per sempre, il due volte brillante pseudonimo di Luciano Folgore.

Negli anni convulsi e drammatici della Grande Guerra pubblicò raccolte di poesie, scritte nello stile sperimentale e iconoclasta del verbo futurista, ma si fece notare anche per lo spirito birbone con il quale collaborò alle riviste La Voce e Lacerba, dove lanciò tra gli altri futuristi i demenziali versi maltusiani, suoi e di Petrolini, che celebrarono la loro apoteosi nel gustoso Almanacco Purgativo del 1914:

Padreterno è quella cosa

che ti veglia giorno e notte

ma che poi se ne strafotte

delle tue calamità.

Moralista è quella cosa

che del fico vuol la foglia,

ma se poi gli vien la voglia

vuole il frutto e al femminil.

La saliera è quella cosa

che ha la forma di un occhiale;

da una parte ci sta il sale

e dall’altra ci sta il pep.

L’obelisco è quella cosa

che si drizza sulle piazze,

ne van matte le ragazze

perché duro e volto in su.

Sulle trincee fu un massacro, e lo Zang-tumb-tumb stava, lentamente ma inesorabilmente, diventando maniera, da inno giovanile e iconoclasta che era stato. E già Marinetti si stava adattando al ruolo di vice D’Annunzio sull’Altare della Patria culturale. Folgore decise nel 1919 che il Futurismo non faceva più per lui, forse perché si stava istituzionalizzando, forse perché lui era cambiato e incominciava a prevalere in lui quella vena di nichilistico disincanto che lo avrebbe sopraffatto se non avesse reagito con l’arma dell’umorismo. Pubblicò nello stesso anno le poesie futuriste che aveva scritto durante la guerra, ultimo omaggio alla sua stessa giovinezza, tra le quali leggiamo capolavori come Tutta nuda:

Te,

nuda dinanzi la lampada rosa,

e gli avori, gli argenti, le madreperle,

pieni di riflessi della tua carne

dolcemente luminosa.

Un brivido nello spogliatoio di seta,

un mormorio sulla finestra socchiusa,

un filo d'odore,

venuto dalla notte delle acacie aperte,

e una grande farfalla che ignora

che intorno a te

non si bruciano le ali,

ma l'anima.

Folgore lasciò i vecchi amici senza rancori, ma prese una strada diversa. La sua vena umoristica, lieve e giocosa, a volte dissacrante, fece capolino nel volume di racconti Crepapelle (1919), vero spartiacque tra la fase più propriamente futurista e quella umoristica. Si diede poi alle parodie, pubblicando nel 1922 e nel 1926 due raccolte di poesie (Poeti controluce e Poeti allo specchio) scritte “nello stile di” che gli valsero un posticino nel poco affollato Empireo degli umoristi italiani. All’appello della folgoriana attenzione c’erano tutti coloro che riscuotevano all'epoca un certo successo negli ambienti letterari, molti dei quali non dicono più nulla al lettore moderno. Tra i più noti ancor oggi Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Gabriele d'Annunzio, Trilussa, Filippo Tommaso Marinetti, Giovanni Papini, Guido Gozzano, Sibilla Aleramo, Annie Vivanti, Ada Negri, Giuseppe Ungaretti, Aldo Palazzeschi e lo stesso Folgore, che non risparmiava nessuno, a qualunque corrente poetica appartenesse, neppure se stesso.

Il procedimento di Folgore era piuttosto costante: preso il componimento più noto del poeta da parodiare, ne imitava il metro e il contenuto, calandolo a livello del quotidiano e ingigantendo le tematiche del poeta stesso, che erano trasformate in ossessioni, in manie. Così nacque ad esempio L’Alba, in cui prendeva di mira i versi leggeri e dubbiosi di Giovanni Pascoli, trasformati in esitazioni quasi ebeti:

Gli orti di Barga stavano, pervasi

da un lieve freddo, lieve, così lieve

che a dirlo non faceva freddo, quasi.

Brina? Sì, no. V'era un biancor di neve,

un presso a poco, un nulla, una chimera

e qualche schiocco nella strada breve.

A un tratto parve che dal ciel piovesse

un po' di guazza, ma non piovve affatto,

com'uno che dicesse e non dicesse.

La parodia più riuscita è forse La pioggia sul cappello, gioco sulla Pioggia nel pineto dannunziana, in cui Folgore portava all’eccesso le preziosità lessicali e il baule mitologico del poeta pescarese, applicati a una situazione banale come la pioggia che coglie D’Annunzio e la sua donna mentre sono a passeggio per la città:

Silenzio. Il cielo

è diventato una nube,

vedo oscurarsi le tube

non vedo 1'ombrello,

ma odo sul mio cappello

di paglia,

da venti dracme e cinquanta

la gocciola che si schianta,

come una bolla,

tra il nastro e la colla.

Per Giove, piove

sicuramente,

piove sulle matrone

vestite di niente,

piove sui bambini

recalcitranti,

piove sui mezzi guanti

turchini,

piove sulle giunoni,

sulle veneri a passeggio,

piove sovra i catoni,

e, quello ch'è peggio,

piove sul tuo cappello

leggiadro,

che ieri ho pagato,

che oggi si guasta;

piove, governo ladro!

…

E piove soprattutto

sul tuo cappello distrutto

mutato in setaccio,

che ieri ho pagato

che adesso è uno straccio,

o Ermïone

che scordi a casa 1'ombrello

nei giorni di mezza stagione.

Anche il rarefatto Ungaretti de L’importo sepolto raggiunge risultati esilaranti:

Oggi è sabato,

domani

sarà

domenica,

poi lunedì;

sempre così

e non da ieri.

L'ho detto.

Ora

me ne vado

a letto

volentieri,

perché

sono stanco

di questi

grandi pensieri.

Nel 1935 seguì una raccolta di parodie di prosatori: Novellieri allo specchio. Parodie di D'Annunzio e altri. Fu insomma un precursore degli esercizi di stile di Queneau o, come probabilmente avrebbe detto il francese, un suo “plagiario per anticipazione”.

La pagina scritta era un confine troppo stretto per la sua creatività, così Folgore si cimentò, per tutta la sua carriera conclusasi con la morte nel 1966, anche con il teatro serio, il varietà, i programmi radiofonici per gli adulti e per i bambini (con testi in rima poi raccolti in volume), con la televisione.

Significativa fu la collaborazione con importanti riviste popolari, come il Travaso delle idee, periodico di satira politica e di costume, e, tra il 1918 e il 1954, la Tribuna Illustrata, settimanale di cronaca e opinione che allora rivaleggiava con la Domenica del Corriere. Sulla Tribuna pubblicava poesie ed epigrammi umoristici venati da una certa dose di pessimismo sulla vita e sulla pretesa degli uomini di dare ad essa un senso. Questi scritti erano firmati con lo pseudonimo di Esopino, che Folgore aveva utilizzato per la prima volta per firmare con Petrolini la rivista Zero meno zero nel 1915 (e che negli anni ’50 sarebbe stato utilizzato anche da Gianni Rodari per alcune fiabe di animali nello stile di Perrault).

La prima produzione di Folgore/Esopino per la Tribuna Illustrata fu raccolta in un libretto dal titolo Musa Vagabonda. Gioconda e qualche volta profonda, pubblicato da Campitelli a Foligno nel 1927. Da questa pubblicazione traggo Il mio Aldilà, in cui si manifesta a mio parere il segno dell’umorismo di Folgore: vagabondo, giocondo e qualche volta profondo.

Se morissi una notte all' improvviso

no, non vorrei salire in paradiso.

Il paradiso è un sito

troppo fuori di mano,

un infinito pieno d'infinito,

un lontano lontano, assai lontano.

Giunti lassù si perde la nozione

delle cose terrestri e vi si oblia

oltre il dolore e la malinconia

i fatti, le disgrazie, le persone,

che ci han rotto le scatole e avverrebbe

ch' angeli o santi si perdonerebbe

coloro che ci diedero fastidio

fino al delirio o fino al suicidio.

Invece io chiedo in premio dei miei mali

non la beatitudine, ma il modo

di vendicarmi a fondo di quei tali.

Vorrei morto di fresco entrare a un tratto

nel corpo del mio gatto,

del mio gatto siamese,

dal muso nero e gli occhi di turchese,

che passa tutto il giorno

ad acciuffar le mosche

che gli ronzano intorno.

Perché dentro le mosche prigioniere,

ci stan l' anime perse dei noiosi

che turbarono sempre i miei riposi.

Ah che rara fortuna, oh che piacere

dar la caccia alle mosche dopo morto!

Spero che Dio, supremo giustiziere,

se ne ricordi e non mi faccia torto.

domenica 7 agosto 2011

La più bella recensione del Keplero

4.1 Giovanni Keplero aveva un gatto nero

«Giovanni Keplero

Aveva un gatto nero

Che storceva le vibrisse

Se sentiva cerchio e non ellisse»

Immagino conosciate tutti Popinga. Se invece non lo conoscete, è bene rimediare. Cominciate allora col Popinga più universalmente noto, quel Kees Popinga che riveste il ruolo del placido assassino in “L’uomo che guardava passare i treni” di Georges Simenon: non c’è Maigret (non può proprio esserci, a ben vedere), ma Popinga basta e avanza: è uno dei migliori Simenon.

Dopo questa dovuta presa di familiarità coll’eroe eponimo, andate adesso a conoscere il Popinga più noto del web: per farlo, è sufficiente fare un salto sul suo blog, http://keespopinga.blogspot.com/, e da quel sito capirete molte più cose di quante se ne possano raccontare in questa rubrica.

La frase che troneggia sulla sua home-page è infatti: “Scienza e Letteratura: terribilis est locus iste”, e non v’è dubbio che Popinga mantenga la promessa. I suoi post navigano regolarmente sul crinale affascinante e poco esplorato in cui le narrazioni diventano scienza e le scoperte scientifiche sono narrate come racconti. Una miscela che riesce a sorprendere e affascinare, ogni volta, i partigiani di entrambe le culture. Certo è che sarebbe bello avere avuto come insegnante, ai tempi del liceo, il professor M.F. Barozzi: chi sa esplorare i misteri della scienza e narrarli con la maestria del letterato deve per forza essere in grado di rendere affascinante anche più soporifera delle lezioni, nonché essere dotato di un gran bel senso dell’umorismo.

E, guarda caso, qualche giovane studente questa fortuna ce l’ha davvero: Popinga insegna, e un po’ per rendere i suoi insegnamenti meno ripetitivi, un po’ per puro ed egoistico desiderio di rivincita contro l’apparente immobilità ciclica della didattica, si è dedicato a comporre versi che riguardano – e spesso riassumono – principi e leggi della fisica, postulati e teoremi di matematica. Brevi composizioni, rigorosamente allineate alla metrica prescelta (una “dotta premessa” del suo libro spiega e illustra con dovizia di esempi e dettagli cosa siano i limerick, i cleryhew, i misteriosi fib, nonché le disgraziate incarringhiane e i versi maltusiani), ma vergognosamente divertenti.

E, inevitabilmente, sono anche un gioco da giocare. Se il cleryhew che dà il titolo al libro (riportato in testa a quest’articolo) è di facile e immediata lettura – a meno che tra i lettori di RM non vi sia qualcuno che abbia dimenticato che è stato proprio Keplero a scoprire che le orbite dei pianeti sono ellissi e non cerchi – altri componimenti sono decisamente più impegnativi:

Sentite questo “Destino dei bosoni”:

Il fotone migliore della sua generazione

Era stanco del gruppo, voleva distinzione

Dai fermioni canzonato

Si fece scoraggiato

E gli sembrò un principio d’esclusione

Solo un limerick, ma a voler scriverci le note a piè di pagina per una classe di liceo, ci vuole un intero corso introduttivo di meccanica quantistica. Naturalmente, un’intera sezione è dedicata alla matematica: questo si intitola “La tentazione”.

C’era un asintoto dalla fede ispirato

Che fece voto di non esser toccato

Ma davanti a una cotangente

Bella, sinuosa, suadente

Dovette ammettere di sentirsi tentato

Come spesso accade quando la chiave di lettura è multipla ed intelligente, si rischia perfino di esagerare nell’attribuire significati ai testi. Prima ancora di entrare in possesso del libro, il vostro umile recensore si è imbattuto in questo fib (senza sapere cosa fosse un fib) dal misterioso titolo “Agorafobia”, ma dall’esplicativo sottotitolo “Interazione Forte”:

È

Una

Forza

Crudele

Che ci trattiene

In un piccolo locale

All’interno di un complesso edificio

Come dice l’autore, questi fib sulle forze fondamentali (certo, vi sono anche quelli per l’interazione elettromagnetica, debole, gravitazionale e di Higgs) giocano sulla doppia lettura, al pari degli indovinelli e delle crittografie. Colto dall’entusiasmo, chi scrive era anche convinto che l’interazione forte evocata dai versi fosse splendidamente sottolineata dalla forma grafica della poesia: al pari della celebre “The Bomb” di Gregory Corso, che era una lunga poesia i cui versi disegnavano graficamente il fungo atomico, pareva che il componimento di Popinga riproducesse il grafico dell’interazione forte, molto intensa a distanze nucleari ma con un rapidissimo affievolimento al crescere della distanza. In realtà, la forma grafica della poesia è stabilita a priori dal suo essere un fib, ovvero una composizione le cui sillabe si basano sulla serie di Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… il primo e il secondo verso devono essere composti d’una sola sillaba, il terzo da 2, il quarto da 5, e così via. Ne segue che anche un fib dedicato a una gaussiana avrebbe la forma di quello appena citato per l’interazione forte, con gran scorno delle capacità deduttive del vostro recensore.

Ma forse è un buon segno: tutti i giochi intelligenti nascondono altri giochi, anche involontari. Il libro del professor Barozzi, in arte Popinga, è al tempo stesso libro di scienza, di poesia, di umorismo. Far convivere le tre cose è davvero meritorio, riesce solo ai grandi.

Una recensione da tale fonte e in tali termini renderebbe felice chiunque. Grazie, Rudi!

Etichette:

clerihew,

fisica,

haiku,

incarrighiana,

limerick,

ludolinguistica,

maltusiani,

matematica,

Popinga,

recensioni,

Rudi Mathematici,

scienza e letteratura

lunedì 4 aprile 2011

Giovanni Keplero aveva un gatto nero

Oggi Lunedì 4 aprile 2011 esce in libreria un libro che prima non era mai uscito nelle librerie. È un libro di poesie umoristiche scientifiche, cioè un libro scientifico di poesie umoristiche, oppure un libro umoristico di poesie scientifiche, a scelta del lettore. S’intitola Giovanni Keplero aveva un gatto nero. Matematica e fisica in versi ed è edito da Scienza Express di Torino. L’ho scritto io, che mi firmo con il nome anagrafico di Marco Fulvio Barozzi, ma tra parentesi metto anche il soprannome di Popinga con il quale sono conosciuto in rete. Si tratta di un libro scritto per divertirmi mentre lo scrivevo e ho scoperto che le operine che contiene divertivano anche gli altri. In libreria costa solo 9 €, ma è possibile ordinarlo direttamente alla casa editrice, risparmiando il 15%. Per chi non sapesse di che cosa sto parlando, dico che esso contiene limerick di matematica e fisica:

La fusione nucleare

Vinti da un impellente desiderio

due nuclei innamorati di deuterio

fecero una fusione.

Ci fu un’esplosione:

la nascita di Elio provò l’adulterio.

Flatlandia

Disse un semicerchio di Matera:

“Se ruoto sul diametro divento la sfera!”

Chiosò il rombo: “Che coglione,

non esiste una terza dimensione!”

Per il semicerchio fu giornata nera.

Ed anche clerihew:

Antonio Meucci

Antonio Meucci

morì per i suoi crucci:

se la spassava in un motel

e ai Brevetti ci andò Bell.

Poi incarrighiane e maltusiani:

L’insieme Z

È l’insiem dei razionali,

con la virgola o le frazioni:

corrispondon alle divisioni

tra numeratore e denominator.

Diversamente dai naturali,

non si contan sulle dita:

si rischierebbe persin la vita

a far frazioni delle falang.

La balistica

La balistica è la scienza

che studia il moto dei proietti:

se le sue leggi non accetti

rischi di sbagliare mir.

E persino poesie basate sulla serie di Fibonacci (fib):

Agorafobia

(Interazione forte)

È

una

forza

crudele

che ci trattiene

in un piccolo locale

all’interno di un complesso edificio.

E anche degli haiku:

Ormai tra di noi

forze di van der Waals,

stanco amore.

Secondo me potreste anche comprarvelo. Chi volesse, può venire a sentire la presentazione che farò al Salone del Libro di Torino sabato 14 maggio dalle ore 13 alle 14 dialogando con gente importante come Piero Bianucci, mentre Maria Rosa Menzio leggerà alcuni dei versi. Il tutto organizzato da Scienza Express edizioni.

Etichette:

clerihew,

Editoria scientifica,

fisica,

haiku,

incarrighiana,

limerick,

ludolinguistica,

maltusiani,

matematica,

poesia,

scienza e letteratura

domenica 6 febbraio 2011

Rangle: Il logaritmo di un verso

Rangle: Il logaritmo di un verso: "Quando ho aperto questo blog, senza avere alcuna idea di cosa fosse un blog, che l'unica forma di condivisione di contenuti che praticavo er..."

Peppe Liberti mi ha preceduto. Per non fare Cicero pro domo sua, come qualcuno ha scherzosamente detto su Facebook, lascio a un amico il compito di fare pubblicità alla mia prossima uscita editoriale. Grazie, Peppe!

mercoledì 28 gennaio 2009

Incarrighiane e maltusiani ad uso de’ liceali

La geometria

Geometria è quella cosa

che si faceva col compasso,

ma oggi, con gran spasso,

si disegna con Cabrì.

L’esagono

È l’esagon la figura

con sei angol e sei lati:

se questi poi son prolungati

piace molto in Israel.

Apollonio e le coniche

Son le coniche quelle curve

ottenute tagliando un cono:

con vari piani lo seziono

di diversa inclinazion.

Costituiscono la famiglia

cerchio, parabola ed ellissi

e l’iperbole, se agissi

con un piano parallelo all’ass.

L’insieme N0

Numeri naturali son quegli enti

che contiamo sulle dita,

senza di lor la nostra vita

sarebbe assai più complicat.

Solo più tardi è stato aggiunto

quel pallin che è lo zero:

per gli antichi era mistero

una cifra valente nient.

L’insieme Z

È l’insiem dei razionali,

con la virgola o le frazioni:

corrispondon alle divisioni

tra numeratore e denominator.

Diversamente dai naturali,

non si contan sulle dita:

si rischierebbe persin la vita

a far frazioni delle falang.

L’insieme Q

È l’insiem dei relativi

che sono numeri con il segno:

una trovata di vero ingegno;

senza segno è ‘l valore assolut.

Sol con essi si può fare

ogni tipo di sottrazione:

era proprio contraddizione

togliere sette da cinque dit.

Il prodotto tra i monomi

Il prodotto tra i monomi

avvien in algebra sovente,

la persona intelligente

in un minuto lo sa far.

Basta il segno stabilire,

moltiplicare i coefficienti

e sommare gli esponenti

della parte letteral.

Relazione

Relazion tra due insiemi

è l’insiem di coppie ordinate

che soddisfano proprietà date:

qui l’amore non c’entra nient.

Lo scarto quadratico medio

Lo scarto quadratico medio

inver non è un enigma,

lo si indica con sigma,

è la radice della varianz.

Misura la dispersione

nei pressi del valore atteso,

così è pure inteso

come deviazione stand.

I mobili

Sono mobili quelle cose

che si muovono secondo leggi:

si misurano con aggeggi

per scoprir che legge è.

Non si devono scambiare

con gli arredi della stanza:

questi invece non han l’usanza

di spostarsi dal paviment.

Conservazione

Conservazion è quella cosa

per la qual, nel sistema isolato,

una grandezza avrai trasformato

ma il suo totale non cambia valor.

In politica è davver gran pregio,

essere per la conservazione,

tutelar Famiglia e Nazione,

contro le trame dei sovversiv.

La balistica

La balistica è la scienza

che studia il moto dei proietti:

se le sue leggi non accetti

rischi di sbagliare mir.

L’accelerazione

Accelerazion è quella cosa

che ci spinge tutti quanti,

sia se andiamo avanti

come pure in retromarc.

È variazion di velocità

che agisce su una massa

quando una forza ell’incassa:

intera o la component.

Lo zero assoluto

Zero assoluto è stato raro

dentro al qual non ci si trastulla

ché nelle molecole diventa nulla

l’agitazione dovuta al calor.

Poiché cessa il disordinato moto

(e si sa che la temperatura

dell’energia cinetica è una misura),

al di sotto non puossi andar.

Il teorema di Bernoulli

In un liquido ideale

tra le molecole non v’è attrito,

non le comprimi con il dito,

tanto meno con un piston.

Nella corrente stazionaria

dentro ogni particella

il totale ognor si livella

d’energia meccanica e di pression.

sabato 24 gennaio 2009

Ferdinando Ingarrica, maestro suo malgrado

Ti saluto, o gentiluomo

Nel 1834 fu dato alle stampe a Napoli l'Opuscolo che contiene la raccolta di cento anacreontiche su di talune scienze, belle arti, virtù, vizj, e diversi altri soggetti, composto per solo uso de' giovanetti, di Ferdinando Ingarrica, giudice del regno borbonico alla Gran Corte criminale nel Palazzo di Giustizia di Salerno. Forse con la stessa penna usata per firmare la condanna di un giacobino, ispirato da una musa ottusa, don Ferdinando scriveva poemetti didascalici come questo:

"L'astronomia"

Stronomia è scienza amena

Che l'uom porta a misurare

Stelle, Sol e'l glob'Lunare,

E a veder che vi è là sù.

Quivi giunto tu scandagli

Ben le Fiaccole del Mondo:

L'armonia di questo tondo

Riserbata a Dio sol' è.

Queste anacreontiche, poi chiamate incarrighiane storpiando il nome dell’autore, sono composizioni in ottonari di comicità inconsapevole, con ardite acrobazie verbali e spesso con l'ultimo verso apocopato. La prima edizione fece ridere tutta Napoli, e il successo del libro provocò il moltiplicarsi di composizioni apocrife; le edizioni successive del libro, non autorizzate, misero addirittura in difficoltà l’Ingarrica con la corte. Pare che la famiglia dell'autore abbia cercato di togliere dalla circolazione il maggior numero possibile di copie dell'Opuscolo, per sottrarre dal ridicolo il loro congiunto.

I commenti dei contemporanei furono davvero spietati (“bestia”, “spropositate poesie”, “conati strani”), ma l’Ingarrica aveva creato un genere di successo suo malgrado:

"Religione"

Religione tu a noi insegni

Come adorasi il Gran Dio;

Ah potessi ognora io

Colla faccia in terra star!

Chi seconda i tuoi precetti

Rasserena mente e core,

Vive ben; né mai timore

Della Morte debbe aver.

"L'ubriaco"L'Ubriaco è l'uom schifoso

Che avvilisce la natura;

Tutto dì la sepoltura

Per Lui aperta se ne sta.

Il far' uso del liquore

Con dovuta temperanza

L'Estro sveglia, e con possanza

Spinge l'Uomo a poetar.

"L'ecclissi"

Ecclissi è quando s'incontra

Fra il Sol' la Lun' sovente

O fra Lun' la Ter' movente

E scuror ne vien qua giù.

Questo fatto sì innocente

Una volta fe’ timore

Si credea che Dio in livore

Stasse colla Umanità.

L’ultima anacreontica era composta da soli quattro versi:

“Il saluto”

Ti saluto, o Gentiluomo,

Per averti rincontrato;

Il tuo piè sia salvato

Dall'intrigo ingannator.

Le anacreontiche incarrighiane erano così popolari in tutto il Regno e, dopo l’unificazione, in tutta l'Italia meridionale, che accadeva che due amici, nell'incontrarsi per strada, si dicessero a vicenda: “Ti saluto, o gentiluomo”. C’era anche chi le sapeva tutte a memoria. Le pseudo-incarrighiane diventarono di moda tra i letterati napoletani, e anacreontiche di vari autori furono aggiunte alle ristampe non autorizzate dell'Opuscolo. Alcune sono talmente fedeli allo spirito di don Ferdinando da sembrare originali:

"Sulla Trinità"

La Trinità significa

Un Dio in tre persone,

Di una intenzione;

Ma di diverse età.

Il Padre col cappello,

Il figlio colle spine,

Lo spirto coll'augello,

O che bella Trinità!

"L'astronomia"

Stronomia è scienza amena

Che l'uom porta a misurare

Stelle, Sol e'l glob'Lunare,

E a veder che vi è là sù.

Quivi giunto tu scandagli

Ben le Fiaccole del Mondo:

L'armonia di questo tondo

Riserbata a Dio sol' è.

Queste anacreontiche, poi chiamate incarrighiane storpiando il nome dell’autore, sono composizioni in ottonari di comicità inconsapevole, con ardite acrobazie verbali e spesso con l'ultimo verso apocopato. La prima edizione fece ridere tutta Napoli, e il successo del libro provocò il moltiplicarsi di composizioni apocrife; le edizioni successive del libro, non autorizzate, misero addirittura in difficoltà l’Ingarrica con la corte. Pare che la famiglia dell'autore abbia cercato di togliere dalla circolazione il maggior numero possibile di copie dell'Opuscolo, per sottrarre dal ridicolo il loro congiunto.

I commenti dei contemporanei furono davvero spietati (“bestia”, “spropositate poesie”, “conati strani”), ma l’Ingarrica aveva creato un genere di successo suo malgrado:

"Religione"

Religione tu a noi insegni

Come adorasi il Gran Dio;

Ah potessi ognora io

Colla faccia in terra star!

Chi seconda i tuoi precetti

Rasserena mente e core,

Vive ben; né mai timore

Della Morte debbe aver.

"L'ubriaco"L'Ubriaco è l'uom schifoso

Che avvilisce la natura;

Tutto dì la sepoltura

Per Lui aperta se ne sta.

Il far' uso del liquore

Con dovuta temperanza

L'Estro sveglia, e con possanza

Spinge l'Uomo a poetar.

"L'ecclissi"

Ecclissi è quando s'incontra

Fra il Sol' la Lun' sovente

O fra Lun' la Ter' movente

E scuror ne vien qua giù.

Questo fatto sì innocente

Una volta fe’ timore

Si credea che Dio in livore

Stasse colla Umanità.

L’ultima anacreontica era composta da soli quattro versi:

“Il saluto”

Ti saluto, o Gentiluomo,

Per averti rincontrato;

Il tuo piè sia salvato

Dall'intrigo ingannator.

Le anacreontiche incarrighiane erano così popolari in tutto il Regno e, dopo l’unificazione, in tutta l'Italia meridionale, che accadeva che due amici, nell'incontrarsi per strada, si dicessero a vicenda: “Ti saluto, o gentiluomo”. C’era anche chi le sapeva tutte a memoria. Le pseudo-incarrighiane diventarono di moda tra i letterati napoletani, e anacreontiche di vari autori furono aggiunte alle ristampe non autorizzate dell'Opuscolo. Alcune sono talmente fedeli allo spirito di don Ferdinando da sembrare originali:

"Sulla Trinità"

La Trinità significa

Un Dio in tre persone,

Di una intenzione;

Ma di diverse età.

Il Padre col cappello,

Il figlio colle spine,

Lo spirto coll'augello,

O che bella Trinità!

La scuola di don Ferdinando

Una corrente sotterranea lega l’opera dell’Ingarrica, che il rodariano Carmine De Luca ha definito “una sorta di via italiana al nonsense”, a molti prodotti della rima italiana, sia colta che popolare.

Furono sicuramente influenzati dalle anacreontiche incarrighiane i “versi maltusiani” dei futuristi che gravitavano intorno alla rivista Lacerba durante la sua breve vita (1913-1915) e frequentavano il caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze. Il nome "maltusiani" faceva riferimento scherzoso alle teorie dell’economista Thomas R. Malthus, sostenitore della necessità della limitazione delle nascite (con la castità): senza rispetto per la verità storica, poiché allora il metodo anticoncezionale più diffuso era il coitus interruptus, le giocose rime maltusiane avevano la peculiarità di terminare con un verso troncato. Il trionfo dei versi maltusiani fu il divertentissimo Almanacco Purgativo del 1914 curato dai lacerbiani. Scrissero versi maltusiani Luciano Folgore (1888-1966), che li diffuse tra gli altri futuristi, Giovanni Papini (1881-1956) e Ardengo Soffici (1879-1964), che dipinse la Composizione con uovo rosso sopra riprodotta.

Padreterno è quella cosa

che ti veglia giorno e notte

ma che poi se ne strafotte

delle tue calamità.

(Luciano Folgore)

Si va al cinematografo

insieme a molta gente,

s’entra, e naturalmente

dopo si deve uscir.

(Anonimo)

La saliera è quella cosa

che ha la forma di un occhiale;

da una parte ci sta il sale

e dall’altra ci sta il pep.

(Anonimo)

Lo stesso procedimento veniva adottato da Ettore Petrolini (1884-1936), che spesso partecipava alle serate organizzate dai futuristi:

È la moglie quella cosa

che per lusso e per vestito

spende il doppio del marito

e si chiama la metà.

E’ l’amore quella cosa

che platonico tu chiami

se la femmina che ami

ti vuol dar soltanto il cuor

Farmacista è quella cosa

se stai bene te ne freghi

viceversa poi lo preghi

se per caso sei malat.

Dopo un oblio di qualche decennio, l’Ingarrica veniva riscoperto e, in parte, rivalutato: Ettore Janni in I poeti minori dell'Ottocento (Rizzoli, Milano, 1958) scriveva “che don Ferdinando non diceva sciocchezze, ma le verità comuni le diceva scioccamente: caricatura, dunque, di non pochi scrittori dello stesso stampo ma che passano per uomini di riguardo.” In quegli anni Paolo De Benedetti, uno dei principali biblisti italiani, direttore editoriale e consulente di molte case editrici, autore di moltissimi limerick, trovava anche il tempo di scrivere versi maltusiani, come questi, del 1957 (ora in Paolo De Benedetti, Nonsense e altro, Milano, Libri Scheiwiller, 2002):

È Milano quel paese

tutto pien di ragionieri

messi a guardia dei forzieri

dove stanno i panettòn.

Riproposti nuovamente dalla rivista elettronica Golem ai tempi della direzione di Stefano Bartezzaghi, negli ultimi anni i versi apocopati di don Ferdinando, di Petrolini e dei maltusiani hanno trovato nuovi seguaci sull’esempio dei suoi redattori:

Internet è quella cosa

che t'appar se ti connetti

e ti piace finché smetti

di rileggere Golèm.

Ma se il server non ti serve

non fai altro che aspettare:

maledici ogni tuo lare

e ai ginocchi scende il lat.

(Stefano Bartezzaghi)

Berlusconi è quella cosa

che ci dà TV ogni sera

poi per non patir galera

organizza Forzital.

(Umberto Eco)

Umberteco è quella cosa

che s'inventa un'abbazia

poi per colpo di pazzia

non ricorda manco il nom.

(Umberto Eco)

L'Ingarrica, accanto a tanti sciagurati librettisti d’opera, è stato il maestro di buona parte della versificazione per canzonette fino ad anni abbastanza recenti. Tullio De Mauro, in un suo saggio sui testi dei cantautori italiani (in Borgna - Dessi, C'era una volta una gatta. I cantautori degli anni '60, Savelli, Roma, 1977), cita ad esempio l’opera di Bixio e Cherubini, che, gli anni Venti del secolo scorso, foggiarono gioielli come la "qual seduzion ognun prova" (Alcova, 1921), oppure "Hanno la chioma bruna, / hanno la febbre in cor. / Chi va a cercar fortuna, / vi troverà l'amor" (nel celeberrimo Tango delle capinere, 1922).

Il fascismo fu una casa accogliente per i versi à la Ingarrica. Le canzonette di regime pullulavano di troncamenti: in Giovinezza “Non v'è povero quartiere / che non mandi le sue schiere, / che non spieghi le bandiere / del fascismo redentor”.

Gli anni Cinquanta furono caratterizzati da quella che, nel 1952, Alberto Cavaliere (l'autore dell’indimenticabile Chimica in versi) denunciò come la "inflazione di cuor e amor". Nilla Pizzi mieteva successi con versi come “Se il vento scuote e fa tremar / le siepi in fiore, / poi torna lieve a carezzar / con tanto amore! / E tu, che spesso fai soffrir / tormenti e pene, / sussurrami baciandomi / che m'ami ancor...” (L’edera, D’Acquisto-Seracini, 1958). I ritmi delle canzoni americane e i testi degli chansonnier francesi rimasero a lungo un fenomeno limitato, e avrebbero dato frutti in Italia solo a partire dagli anni ’60. Ma, accanto ai primi cantautori, ai primi complessini beat, ancora mieteva successi la canzone tradizionale di Luciano Tajoli, Claudio Villa e dei loro epigoni, in cui è possibile riconoscere gli ultimi influssi di don Ferdinando nella cultura popolare.

Una corrente sotterranea lega l’opera dell’Ingarrica, che il rodariano Carmine De Luca ha definito “una sorta di via italiana al nonsense”, a molti prodotti della rima italiana, sia colta che popolare.

Furono sicuramente influenzati dalle anacreontiche incarrighiane i “versi maltusiani” dei futuristi che gravitavano intorno alla rivista Lacerba durante la sua breve vita (1913-1915) e frequentavano il caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze. Il nome "maltusiani" faceva riferimento scherzoso alle teorie dell’economista Thomas R. Malthus, sostenitore della necessità della limitazione delle nascite (con la castità): senza rispetto per la verità storica, poiché allora il metodo anticoncezionale più diffuso era il coitus interruptus, le giocose rime maltusiane avevano la peculiarità di terminare con un verso troncato. Il trionfo dei versi maltusiani fu il divertentissimo Almanacco Purgativo del 1914 curato dai lacerbiani. Scrissero versi maltusiani Luciano Folgore (1888-1966), che li diffuse tra gli altri futuristi, Giovanni Papini (1881-1956) e Ardengo Soffici (1879-1964), che dipinse la Composizione con uovo rosso sopra riprodotta.

Padreterno è quella cosa

che ti veglia giorno e notte

ma che poi se ne strafotte

delle tue calamità.

(Luciano Folgore)

Si va al cinematografo

insieme a molta gente,

s’entra, e naturalmente

dopo si deve uscir.

(Anonimo)

La saliera è quella cosa

che ha la forma di un occhiale;

da una parte ci sta il sale

e dall’altra ci sta il pep.

(Anonimo)

Lo stesso procedimento veniva adottato da Ettore Petrolini (1884-1936), che spesso partecipava alle serate organizzate dai futuristi:

È la moglie quella cosa

che per lusso e per vestito

spende il doppio del marito

e si chiama la metà.

E’ l’amore quella cosa

che platonico tu chiami

se la femmina che ami

ti vuol dar soltanto il cuor

Farmacista è quella cosa

se stai bene te ne freghi

viceversa poi lo preghi

se per caso sei malat.

Dopo un oblio di qualche decennio, l’Ingarrica veniva riscoperto e, in parte, rivalutato: Ettore Janni in I poeti minori dell'Ottocento (Rizzoli, Milano, 1958) scriveva “che don Ferdinando non diceva sciocchezze, ma le verità comuni le diceva scioccamente: caricatura, dunque, di non pochi scrittori dello stesso stampo ma che passano per uomini di riguardo.” In quegli anni Paolo De Benedetti, uno dei principali biblisti italiani, direttore editoriale e consulente di molte case editrici, autore di moltissimi limerick, trovava anche il tempo di scrivere versi maltusiani, come questi, del 1957 (ora in Paolo De Benedetti, Nonsense e altro, Milano, Libri Scheiwiller, 2002):

È Milano quel paese

tutto pien di ragionieri

messi a guardia dei forzieri

dove stanno i panettòn.

Riproposti nuovamente dalla rivista elettronica Golem ai tempi della direzione di Stefano Bartezzaghi, negli ultimi anni i versi apocopati di don Ferdinando, di Petrolini e dei maltusiani hanno trovato nuovi seguaci sull’esempio dei suoi redattori:

Internet è quella cosa

che t'appar se ti connetti

e ti piace finché smetti

di rileggere Golèm.

Ma se il server non ti serve

non fai altro che aspettare:

maledici ogni tuo lare

e ai ginocchi scende il lat.

(Stefano Bartezzaghi)

Berlusconi è quella cosa

che ci dà TV ogni sera

poi per non patir galera

organizza Forzital.

(Umberto Eco)

Umberteco è quella cosa

che s'inventa un'abbazia

poi per colpo di pazzia

non ricorda manco il nom.

(Umberto Eco)

L'Ingarrica, accanto a tanti sciagurati librettisti d’opera, è stato il maestro di buona parte della versificazione per canzonette fino ad anni abbastanza recenti. Tullio De Mauro, in un suo saggio sui testi dei cantautori italiani (in Borgna - Dessi, C'era una volta una gatta. I cantautori degli anni '60, Savelli, Roma, 1977), cita ad esempio l’opera di Bixio e Cherubini, che, gli anni Venti del secolo scorso, foggiarono gioielli come la "qual seduzion ognun prova" (Alcova, 1921), oppure "Hanno la chioma bruna, / hanno la febbre in cor. / Chi va a cercar fortuna, / vi troverà l'amor" (nel celeberrimo Tango delle capinere, 1922).

Il fascismo fu una casa accogliente per i versi à la Ingarrica. Le canzonette di regime pullulavano di troncamenti: in Giovinezza “Non v'è povero quartiere / che non mandi le sue schiere, / che non spieghi le bandiere / del fascismo redentor”.

Gli anni Cinquanta furono caratterizzati da quella che, nel 1952, Alberto Cavaliere (l'autore dell’indimenticabile Chimica in versi) denunciò come la "inflazione di cuor e amor". Nilla Pizzi mieteva successi con versi come “Se il vento scuote e fa tremar / le siepi in fiore, / poi torna lieve a carezzar / con tanto amore! / E tu, che spesso fai soffrir / tormenti e pene, / sussurrami baciandomi / che m'ami ancor...” (L’edera, D’Acquisto-Seracini, 1958). I ritmi delle canzoni americane e i testi degli chansonnier francesi rimasero a lungo un fenomeno limitato, e avrebbero dato frutti in Italia solo a partire dagli anni ’60. Ma, accanto ai primi cantautori, ai primi complessini beat, ancora mieteva successi la canzone tradizionale di Luciano Tajoli, Claudio Villa e dei loro epigoni, in cui è possibile riconoscere gli ultimi influssi di don Ferdinando nella cultura popolare.

Iscriviti a:

Post (Atom)

.jpg)